Rizin-Intoxikation

Präambel

Die Herausgabe der RKI-Ratgeber erfolgt durch das Robert Koch-Institut (RKI) auf der Grundlage des § 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Zielgruppe der RKI-Ratgeber sind Fachkreise, u.a. Ärztinnen und Ärzte, medizinisches Fachpersonal und der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD). Informationen zu wichtigen Infektionskrankheiten sollen aktuell und konzentriert der Orientierung dienen. Die Beiträge werden in Zusammenarbeit mit den Nationalen Referenzzentren (NRZ), Konsiliarlaboren (KL) sowie weiteren Expertinnen und Experten erarbeitet. Die RKI-Ratgeber sind auf der Internetseite des RKI (www.rki.de/ratgeber) abrufbar. Neu erstellte RKI-Ratgeber und deutlich überarbeitete Folgeversionen werden im Epidemiologischen Bulletin (www.rki.de/epidbull) veröffentlicht.

Erstveröffentlichung im Epidemiologischen Bulletin 32/2017.

Letzte Aktualisierungen:

- Abschnitte "Therapie" und "Infektions- und Hygienemaßnahmen", Juni 2024

- Abschnitt "Maßnahmen bei gehäuftem Auftreten / Dekontamination", Juni 2018

- Abschnitte "Gesetzliche Grundlage" und "Beratung und Spezialdiagnostik", Februar 2018

Vorkommen

Das hochgiftige Glykoprotein Rizin stammt aus den Samen von Ricinus communis. Die Pflanze war ursprünglich im tropischen Afrika endemisch, wird jedoch inzwischen weltweit in großen Mengen in tropischen und gemäßigten Klimazonen zur Gewinnung von Rizinusöl angebaut. In tropischen Regionen wächst Ricinus communis als Baum von bis zu 8 m Höhe. Wegen ihrer Wuchshöhe von bis zu 2-3 m in gemäßigten Regionen wird Ricinus communis als einjährige Zierpflanze auch in Deutschland kultiviert. Die Pflanze mit den großen, bis zu 80 cm langen, gelappten Blättern ist auch unter der Bezeichnung Wunderbaum oder Palma Christi bekannt. In Deutschland gelangt die Pflanze im Herbst zur Blüte. Die Früchte enthalten 3 etwa bohnengroße, gefleckte oder marmorierte Samen.

Alle Teile der Pflanze sind stark immunogen und giftig, wobei das Toxin Rizin vornehmlich in den Samen konzentriert ist. Rizin wird nach Auspressen des Öls aus dem Rückstand der Samen durch Extraktion in wässeriger Lösung gewonnen.

Zur Rizin-Intoxikation kann es durch versehentliche oder beabsichtigte (in suizidaler Absicht) Aufnahme von Rizin oder Bestandteilen der Rizinuspflanze kommen. Auch der Umgang mit Rizin oder Rizinussamen in krimineller oder terroristischer Absicht wurde in der Vergangenheit beobachtet.

Rizin-Intoxikationen sind in Deutschland äußerst selten. Ein Verdacht auf Vorliegen einer Rizin-Intoxikation wird erfahrungsgemäß nur bei Vorliegen entsprechender Ersthinweise (z.B. Suizid, Drohbrief, vor-Ort-Detektion) geäußert. Kommt es zu einem gehäuften Auftreten ungeklärter schwerer gastrointestinaler oder pulmonaler Erkrankungen in Zusammenhang mit einer möglichen intentionalen Ausbringung biologischer Stoffe, ist auf Rizin-Intoxikation als Differenzialdiagnose zu prüfen.

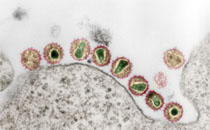

Toxin

Rizin gehört zur Familie der Ribosomen-inaktivierenden Proteine des Typs II. Das wasserlösliche Toxin hat ein Molekulargewicht von 64-66 kDa und besteht aus zwei Untereinheiten (A- und B-Kette), die durch eine Disulfidbrücke miteinander verknüpft sind. Die Bindung der B-Kette (Lektineinheit) an zellwandständige Glykoproteine und Glykolipide führt zur Aufnahme des Toxins in die Zelle mittels Endozytose. Nach dem Transport ins Zellinnere greift die enzymatisch aktive A-Kette (Glykosidaseaktivität) die 28S-Untereinheit der Ribosomen an und unterbricht damit die Proteinbiosynthese, was letztendlich zum Zelltod führt.

Die allgemeine Verfügbarkeit der Pflanze Ricinus communis und die Thematisierung von Rizin in diversen Medien und einschlägigen Kreisen macht Rizin zu einem wiederkehrend gewählten biologischen Wirkmittel.

Der Handel und Umgang mit dem Toxin Rizin als Reinsubstanz wird nach dem Chemiewaffenübereinkommen vom 19.04.1997 beschränkt. Ausgenommen hiervon sind forschungsbezogene, medizinische und pharmazeutische Arbeiten mit entsprechender Genehmigung. Darüber hinaus ist Rizin in der Kriegswaffenliste (Anlage zu § 1 Abs. 1 des Kriegswaffenkontrollgesetzes) unter Punkt II, Biologische Waffen, aufgeführt (www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/anlage.html).

Reservoir

Nicht zutreffend.

Intoxikationsweg

Die Toxizität von Rizin auf Lebewesen hängt sowohl von der Spezies als auch von der Applikationsform ab. Die Aufnahme des Toxins kann im Wesentlichen über vier unterschiedliche Routen erfolgen: oral, parenteral, inhalativ oder dermal. Neben der Art der Inkorporierung des Toxins sind unterschiedliche patientenbezogene Individualfaktoren für das Ausmaß des Intoxikationsverlaufs und der Symptomatik entscheidend. Die Auswirkungen einer Rizin-Intoxikation lassen sich nicht ausschließlich aufgrund der absolut eingenommenen Menge Rizin prognostizieren.

Orale Intoxikation

Die häufigsten Rizin-Intoxikationen beim Menschen treten infolge des Verzehrs der Rizinus-Samen in suizidaler Absicht auf. Auch die versehentliche Aufnahme von Rizinus-Samen durch Kinder ist beschrieben, da Rizinus-Samen z.B. in Schmuckstücken verarbeitet sind, Nüssen ähneln und eine auffällige Marmorierung besitzen. Die Wirkung des Rizins ist nach oraler Aufnahme unter anderem vom Grad des Zerkauens, vom Mageninhalt sowie vom ggf. nachfolgenden Erbrechen der Samen abhängig. Bleibt die Schale der Samen intakt, ist die Toxizität gering.

Eine orale Aufnahme von Rizin ist nach intentionaler Ausbringung vor allem durch Lebensmittel und/oder Getränke bzw. Wasser denkbar.

Parenterale Intoxikation

Eine weitere Möglichkeit der Aufnahme von Rizin stellen Stich- und Schnittverletzungen oder sonstige penetrierende Verletzungen dar. In einem Anschlagsszenario kann es auch hier zum gehäuften Auftreten von Rizin-Intoxikationen kommen.

Inhalative Intoxikation

Die inhalative Aufnahme von Rizin ist in erster Linie nach intentionaler Ausbringung von Rizin als Aerosol vorstellbar. Aerosole sind mehrphasige Systeme von Gasen oder Gasgemischen (Luft) und darin fein verteilten partikelförmigen Feststoffen (Rizin-Pulver/Stäube) oder Flüssigkeiten (Rizin in Lösung).

Eine akzidentielle Aufnahme von Rizin-Stäuben ist vorstellbar; so wurde in der Literatur von Immunreaktionen betroffener Personen im Umfeld von Fabriken zur Rizinusöl-Gewinnung berichtet. Die toxische Wirksamkeit von Rizin ist bei der Inhalation nach Ausbringung in Aerosolform von weiteren Faktoren wie u.a. von Luftfeuchtigkeit und Partikelgröße des Aerosols abhängig.

Dermale Intoxikation

Systemische Intoxikationen nach dermaler Exposition wurden bei intakter Haut nicht berichtet. Aussagekräftige Studien, ob das Toxin auch über Mikroverletzungen der Haut aufgenommen werden kann, stehen nicht zur Verfügung. Man sollte aber davon ausgehen, dass aufgrund der hohen Toxizität des Rizins eine Aufnahme über Mikroverletzungen in den Körper möglich ist.

Der Umgang mit Pflanzenteilen von Ricinus communis, den Rizinus-Samen sowie daraus hergestellten Schmuckketten, insbesondere mit zerstörten Samenschalen, kann ggf. bei intakter Haut zu lokalen dermalen Intoxikationserscheinungen führen.

Die Aufnahme des Toxins über die Konjunktiven ist grundsätzlich möglich, es stehen jedoch keine Daten für den Menschen zur Verfügung.

Latenzzeit

Die Latenzzeit ist abhängig von der Art und Dauer der Intoxikation sowie der applizierten Dosis des Rizins. Die unten genannten Angaben dienen lediglich zur Orientierung, aufgrund der geringen Fallzahlen und der hohen Variabilität von Rizin-Intoxikationen sind keine belastbaren Aussagen zum Symptombeginn für die diversen Aufnahmewege möglich.

Orale Intoxikation

Die Zeit von der Exposition bis zum Auftreten von Symptomen kann von wenigen Stunden bis zu zwei Tagen reichen. Meist treten Symptome innerhalb der ersten 6 (selten 12) Stunden nach Ingestion auf.

Parenterale Intoxikation

Initial werden sofortige starke Schmerzen an der Eintrittsstelle berichtet, weitere Symptome, u.U. auch Fieber und Erbrechen, können innerhalb von 24 Stunden auftreten. Zum Kreislaufversagen kann es je nach Fall bereits innerhalb weniger Stunden nach Aufnahme kommen.

Inhalative Intoxikation

Leitsymptome sind Husten, Atemnot, ggf. erniedrigte Sauerstoffsättigung und Tachykardie innerhalb von 4-8 Stunden nach Aufnahme auf. Fieber im weiteren Krankheitsverlauf, Lungen- und Kreislaufversagen folgen innerhalb von 18-36 Stunden.

Dermale Intoxikation

Unbekannt.

Klinische Symptomatik

Die klinischen Symptome einer Rizin-Intoxikation sind abhängig vom Intoxikationsweg sowie der applizierten Dosis. Der Verlauf einer Rizin-Intoxikation ist zunächst schwer abzuschätzen, da sich nicht beurteilen lässt, welche Menge aktives Toxin tatsächlich aufgenommen wurde. Grundsätzlich geben die Aufbereitungsform, u.a. unbehandelte Samen, Rohextrakt oder Reintoxin, und der Aufnahmeweg erste Hinweise auf das zu erwartende Ausmaß der klinischen Symptomatik.

Orale Intoxikation

Zu den Leitsymptomen einer oralen Rizin-Intoxikation gehören in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit:

Der Verlauf ist oft biphasisch mit initialer gastrointestinaler Symptomatik (mit erheblicher Hypovolämie), gefolgt von einer systemischen Multiorganbeteiligung bis hin zum Kreislaufversagen.

Laboranalysen zeigten häufig einen Anstieg von Leukozyten und Harnstoff im Blut sowie erhöhte leberspezifische Transaminasen, was auf eine durch Rizin verursachte Schädigung der Nieren und Leber hinweist. Verstorbene wiesen Nekrosen der Abdominalorgane und des Herzens sowie Lungenödeme auf.

Todesfälle durch eine orale Intoxikation werden äußerst selten beschrieben, können aber innerhalb von 3-5 Tagen eintreten, sollte keine suffiziente (symptomatische) Behandlung der Patienten erfolgen.

Parenterale Intoxikation

Zu den Leitsymptomen einer parenteralen Rizin-Intoxikation zählen:

- starke Schmerzen an der Eintrittsstelle,

ein schweres allgemeines Krankheitsgefühl unter Umständen in Verbindung mit:

- Fieber;

- Kopfschmerzen;

- Blutdruckabfall;

- erhöhter Herzfrequenz;

- Übelkeit und Erbrechen;

- Muskelkrämpfen,

- Muskelschmerzen bis hin zur nekrotisierenden Myositis und regionalen Lymphadenitis,

- Herzrhythmusstörungen,

- Schock,

- Leber- und Nierenversagen mit den dazu gehörigen sekundären metabolischen Konsequenzen,

- Multiorganversagen,

Veränderungen von Laborparametern, wie:

- Leukozytose, (hämolytische) Anämie;

- erhöhte leberspezifische Transaminasen (bis zum laborchemischen Bild eines Leberversagens) und Retentionsparameter;

- Rhabdomyolyse, (Lactat-)Azidose, Urämie;

- Elektrolytstörungen;

Typisch bei einer parenteralen Rizin-Intoxikation scheint der meist foudrouyante klinische Verlauf zu sein. Der Tod tritt meist innerhalb von 36-48 Stunden auf.

Inhalative Intoxikation

Zu den Leitsymptomen einer inhalativen Rizin-Intoxikation, zählen:

- schwere respiratorische Symptome, unter anderem mit:

- Bronchospasmus; Hypoxämie und Tachykardie

- (interstitiellen) Lungenödemen, peribronchitischen Ödemen, Pleuraergüssen und akute Lungenversagen (ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome) mit Fibrosierung;

- schwere allgemeine Entzündungszeichen (z.B. Leukozytose);

- Urtikaria

- konjunktivale Reizung sowie Schleimhautschwellungen im Oropharynx und oberen Respirationstrakt.

Die pulmonalen Symptome stehen im Vordergrund. Sie setzen nach einer kurzen Latenz von wenigen Stunden akut ein. Weitere klinische Symptome treten in der Regel erst einige Stunden nach der Aerosolexposition auf und können u.a. Verätzungen ähneln. Eventuell deuten die Reizung der Konjunktiven und der Mund- und Nasenschleimhäute auf den Kontakt mit dem Toxin hin. Im weiteren Verlauf kann auch noch Fieber hinzukommen und eine Verschlechterung des Zustands bis zum Lungenversagen. Der Tod tritt meist innerhalb von 36-72 Stunden ein.

Dermale Intoxikation

Kontakt der Haut mit Rizin kann allergisch-toxische Reaktionen, inkl. Urtikaria mit Juckreiz, Rötung (Erythem), Blasenbildung und Schmerzen, verursachen.

Im Kaninchenmodel zeigte sich, dass der Kontakt der Augen mit Rizin zunächst zu lokalen Schäden, vor allem aber zu Entzündungen des Auges führen kann. Es konnte auch dosisabhängig eine Aufnahme des Toxins in den Körper nachgewiesen werden. Kaninchen, denen das Toxin über die Augen zugeführt wurde, zeigten auch Schäden an inneren Organen.

Dauer der Ansteckungsfähigkeit

Nicht zutreffend.

Diagnostik

1. Differenzialdiagnostik

Bei entsprechender klinischer Symptomatik und Hinweisen auf eine mögliche Exposition sollte eine Rizin-Intoxikation in die Differenzialdiagnostik eingeschlossen werden. Genaue Angaben über die Dosis und den Zeitpunkt der Exposition sind ebenso wichtig wie der Intoxikationsweg. Eine akzidentielle Exposition oder eine intentionale Selbstvergiftung müssen berücksichtigt werden.

Die Abgrenzung zu anderen Krankheitsursachen erfordert eine genaue Anamnese, vor allem auch des zeitlichen Ablaufs der klinischen Symptomatik. So ist zum Beispiel ein initiales Fieber bei einer Intoxikation eher ungewöhnlich und deutet eher auf eine infektiöse Krankheitsursache hin.

2. Labordiagnostik

Um einen Verdacht auf eine Rizin-Intoxikation zu bestätigen oder auszuräumen bzw. um den Verlauf zu dokumentieren, müssen Proben für labordiagnostische Untersuchungen gewonnen werden.

Innerhalb der ersten 48 Stunden ist Rizin am wahrscheinlichsten im Körper nachweisbar. Rizin wird nach seiner Aufnahme durch Bindung an und Internalisierung in Zellen rasch aus dem Blut entfernt, sodass es je nach aufgenommener Dosis nicht oder nur kurz im Serum betroffener Patienten nachgewiesen werden kann.

Aussagekräftiger als der Nachweis des Rizins ist häufig der Nachweis des Surrogatmarkers Rizinin, einem niedermolekularen Alkaloid aus Ricinus communis, das deutlich länger in ausgewählten klinischen Proben nachgewiesen werden kann (ca. 60 h nach oraler Aufnahme im Serum und 10-14 Tage lang im Urin), wenn das Toxin selbst in den Proben nicht mehr nachzuweisen ist. Dies gilt aber nur nach Aufnahme eines Rizin-Rohextraktes. Bei der Aufarbeitung zum Reintoxin werden die Rizinin-haltigen Anteile des Rohextraktes entfernt. Diese Proben können nur mit Protein-basierten Methoden untersucht werden.

Nach einer Rizin-Exposition sind spezifische Antikörper nach ca. 2 Wochen nachweisbar.

Bei Verdacht auf eine Intoxikation mit Rizin sollten in der Klinik zur Diagnosesicherung primär folgende Proben – idealerweise innerhalb 24 Stunden nach Auftreten erster Symptome – gesichert werden:

Bei jeglicher Intoxikation:

- Stuhl (5-10 g)

- Urin (ca. 10 ml)

- Serum (5-10 ml)

- Magenspülwasser (5-10 ml)

- Mageninhalt (5-10 ml bzw. 5-10 g)

- Erbrochenes (5-10 ml)

- Sputum (5-10 ml)

- Umweltproben, z.B. Reste verdächtiger Pflanzensamen oder Pflanzenextrakte, die der Patient ggf. aufgenommen hat (z.B. auch Ethnoschmuck); Düngemittelproben aus Ricinus-communis-haltigem Biodünger; Spritzen; zur Einnahme verwendete Geräte; sowie Lebensmittel bzw. hergestellte Mahlzeiten (5-10 ml bzw. 5-10 g)

Zusätzlich im Falle einer inhalativen Intoxikation:

- Rachenspülwasser und bronchoalveoläre Lavage (5-10 ml)

- Gewebeproben (5-10 g)

- Pleuraflüssigkeit (5-10 ml)

Für den Nachweis des Rizins stehen in ausgewählten Laboren am Zentrum für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene des Robert Koch-Instituts (www.rki.de/zbs3) immunologische, spektrometrische und funktionelle Nachweismethoden zur Verfügung. Diese beinhalten den Nachweis von Proteinen, DNA, Enzymaktivitäten (N-Glycosidase) und Rizin-spezifischen Peptiden. Nukleinsäure-basierte Methoden sind nur für solche Probenmaterialien geeignet, die neben dem Toxin weitere Ricinus-communis-Bestandteile enthalten (z.B. Rohextrakt-Präparationen).

Immunologische Nachweismethoden können Rizin bis zu ca. 72 Stunden im Stuhl nachweisen. In Tierversuchen konnte nach oraler Intoxikation gezeigt werden, dass Rizin den Magen-Darm-Trakt innerhalb von ca. 2-24 Stunden passiert, wobei das meiste Toxin innerhalb von 12 Stunden den Dickdarm erreicht und damit im Stuhl nachgewiesen werden kann. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass bis zu 50% des aufgenommen Rizins durch den Körper absorbiert wird und dadurch nicht mehr detektierbar sein kann.

Ausgewählte ELISA-Assays, die von Experten-Laboren entwickelt wurden und bislang nicht kommerziell erhältlich sind, stellen höchst sensitive Nachweismethoden dar, die innerhalb von 6-8 Stunden Ergebnisse liefern. Dem gegenüber stehen Schnelltests, die in weniger als einer Stunde ein Ergebnis liefern (durch Einsatzkräfte vor Ort anwendbar); jedoch sind diese Ergebnisse mit deutlich größerer Unsicherheit behaftet.

Vor dem Versand von Proben muss eine Kontaktaufnahme mit dem Diagnostik-Labor erfolgen, um die Art und Anzahl der Proben sowie die Versandmodalitäten abzustimmen. Zum Verfahren gehören eine lückenlose Dokumentation der Probennahme sowie die Entnahme einer Rückstellprobe. Das Robert Koch-Institut (ZBS 3) stellt auf seiner Internetseite einen Probenbegleitschein zur Verfügung (www.rki.de/zbs3).

Ein reibungsloser und sicherer Probentransport muss gewährleistet sein, um eine schnelle labordiagnostische Klärung zu erreichen und gleichzeitig eine Gefährdung durch unsachgemäß verpacktes Probenmaterial zu verhindern. Dabei sind verschiedene gesetzliche Vorschriften zu beachten. Diese sind im Wesentlichen durch das Europäische Übereinkommen zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) festgelegt (www.gesetze-im-internet.de/adrg/). Der Transport von Probenmaterialien, von denen keine Gefahr für Mensch und/oder Tier ausgeht (freigestellte diagnostische Probenmaterialien oder "exempt specimen"), unterliegt nicht den Vorschriften des ADR und kann innerhalb Deutschlands per Post erfolgen.

Freigestellte Proben müssen in einer Verpackung befördert werden, die jegliches Freiwerden verhindert (Dreifach-Verpackung auf Basis Verpackungsanweisung P650) und mit dem Ausdruck "Exempt human specimen" gekennzeichnet ist. Freigestellte Umweltproben unterliegen keinen besonderen Verpackungsvorschriften; die Verpackung sollte analog der Verpackung freigestellter humanmedizinischer Proben erfolgen (www.rki.de/probentransport).

Ein Versand der Proben innerhalb Deutschlands sollte bei 4-8°C erfolgen. Gewebeproben müssen auf Trockeneis transportiert und versandt werden. Die weitere Lagerung der Proben kann bei -20 bis -80°C erfolgen.

Therapie

Therapieleitlinien zur Behandlung von Rizin-Intoxikationen, erstellt durch eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, existieren nicht.

Die hier aufgeführten Therapiehinweise basieren auf publizierten Fallberichten und wurden am Robert Koch-Institut mit einer Gruppe von Toxikologen sowie Vertretern des STAKOB, (www.rki.de/stakob), der Fachgruppe COVRIIN (https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/COVRIIN/FG_COVRIIN_node.html) und dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI, www.pei.de) diskutiert und abgestimmt.

Die Therapie nach Intoxikationen mit Rizin erfolgt in erster Linie symptomatisch. Die zu erwartenden Symptome richten sich nach dem Intoxikationsweg (Details zur jeweiligen Therapie in den separaten Abschnitten unten).

Wegen der Wasserlöslichkeit und der hepatischen Metabolisierung stellen extrakorporale Verfahren zur Giftentfernung (z.B. Hämodialyse) keine Therapieoption dar.

Der Stellenwert einer Therapie mit N-Acetylcystein (bei Leber- und ggf. Nierenbeteiligung) wurde tierexperimentell vereinzelt positiv bewertet, humane Daten liegen hierzu jedoch nicht vor.

Es gibt aktuell keine zugelassenen und allgemein verfügbaren Therapiemöglichkeiten. Spezifische Rizin-Antikörper zur Therapie von Rizin-Intoxikationen befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Eine Anwendung der Rizin-Antikörper ist ggf. im Rahmen eines individuellen Heilversuches möglich. Bei Hinweisen auf eine Rizin-Intoxikation wird dringend angeraten, eine Therapie schnellstmöglich einzuleiten. Zwecks Beratung und Evaluation einer eventuellen experimentellen Therapieoption wird eine zügige Kontaktaufnahme mit dem Zentrum für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene des Robert Koch-Instituts ZBS 7 - Strategie und Einsatz empfohlen.

Orale Intoxikation

Generell ist die Sterblichkeitsrate nach oraler Rizin-Aufnahme bei symptomatischen Patienten sehr gering. Es gibt einzelne Fallbeschreibungen über sehr schwere Verläufe und Todesfälle. Grundsätzlich steht bei einer oralen Intoxikation die Substitution von Flüssigkeit im Vordergrund.

Liegt eine orale Aufnahme des Rizins nicht länger als 60 Minuten zurück, kann nach strenger Indikationsstellung eine endoskopisch gestützte Giftentfernung erwogen werden. Hierbei sollte auf jeden Fall Material für die Labordiagnostik asserviert werden. Anschließend kann Aktivkohle instilliert werden, jedoch existieren kaum Hinweise zur Wirksamkeit der Maßnahme.

Eine Darmspülung oder die Gabe von Laxanzien wird nicht empfohlen.

Die häufigsten Komplikationen bei oraler Rizin-Intoxikation entstehen durch den ausgeprägten Flüssigkeits- und Elektrolytverlust. Daher ist auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr (i.v. oder oral) und eine engmaschige Überwachung des Elektrolythaushaltes zu achten.

Nach einer oralen Rizin-Intoxikation kann es in seltenen Fällen zu einer Hämolyse kommen. Hier sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Parenterale Intoxikation

Die parenterale Intoxikation mit Rizin ist lebensbedrohlich und erfordert entsprechende intensivmedizinische Interventionen. Das den Patienten aufnehmende Krankenhaus muss entsprechend ausgerüstet sein.

Es gibt wenige Daten zur parenteralen Intoxikation mit Rizin. Da das Toxin bei dieser Applikationsform systemisch im Körper verteilt wird, ist mit einem schweren Krankheitsverlauf und Funktionsstörungen verschiedener Organsysteme zu rechnen. Das Hauptaugenmerk sollte auf einer symptomatischen Intensivtherapie liegen. Wegen einer möglichen myokardialen Beteiligung müssen auch Herz-Rhythmusstörungen beachtet und ggf. therapiert werden.

Bei schweren Verläufen können temporäre extrakorporale Organersatzverfahren notwendig werden.

Inhalative Intoxikation

Die inhalative Intoxikation mit Rizin ist lebensbedrohlich und erfordert entsprechende intensivmedizinische Interventionen. Nach inhalativer Rizin-Aufnahme kann jederzeit ein Lungenversagen auftreten, weswegen Verdachtsfälle in Beatmungsbereitschaft und in einem Zentrum der Maximalversorgung behandelt werden sollten. In der Folge der Intoxikation kann es zu einem ARDS kommen.

Nach inhalativer Intoxikation steht die symptomatische Behandlung der toxisch bedingten Pneumonitis im Vordergrund. Sie umfasst die Gabe von Sauerstoff und bei Bedarf Beatmung. Zusätzlich kann eine Herz-Kreislaufunterstützung notwendig werden.

In tierexperimentellen Studien konnte gezeigt werden, dass Parameter, die mit einer Schädigung der Lunge assoziiert sind, durch Antiinfektiva in Verbindung mit einem Glucocorticoid günstig beeinflusst werden. Aufgrund fehlender zugelassener und allgemein verfügbarer spezifischer Therapieoptionen kann der Einsatz von Doxycyclin in der doppelten üblichen Dosierung als Off-Label-Use in Kombination mit Dexamethason erwogen werden.

Bei schweren Verläufen können extrakorporale Organersatzverfahren (z.B. ECMO) notwendig werden.

Als Vorsichtsmaßnahme sollte bei aerosolproduzierenden Maßnahmen persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Dabei sollte man sich an den Vorgaben für den Umgang mit Patienten mit offener Tuberkulose orientieren.

Dermale Intoxikation

Der Umgang mit Ricinus-communis-Pflanzenteilen, den Castorbohnen sowie daraus hergestellten Schmuckketten kann zu lokalen dermalen Intoxikationserscheinungen führen. Da das Toxin über diesen Weg nicht systemisch im Körper verteilt wird und es die gesunde Haut nur unzureichend oder gar nicht durchdringen kann, ist bei diesem Intoxikationsweg nicht mit schwerwiegenden Krankheitsverläufen zu rechnen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

1. Primärpräventive Maßnahmen

Als allgemeine Expositionsprophylaxe gilt immer, den direkten Kontakt mit Pflanzenteilen von Ricinus communis zu vermeiden. Prophylaktische Maßnahmen zur Vorbeugung von Rizin-Intoxikationen sind weltweit nicht verfügbar. An der Entwicklung von Rizin-Impfstoffen wird gearbeitet (fortgeschrittenes Entwicklungsstadium). Ersthelfende und Behandelnde sollten zur Vermeidung von Hautreaktionen, allergischen Komplikationen (medizinische) Schutzhandschuhe tragen. Bei Gefahr einer Exposition durch Pulver/Aerosole/Stäube sollte die persönliche Schutzausrüstung um Atemschutz (z.B. FFP3-Maske), Schutzbrille oder Gesichtsschutz, Einmalkittel mit Kapuze und integrierten Füßlingen erweitert werden (abgeleitet von der TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“).

2. Maßnahmen bei Einzelintoxikationen

Da es sich um eine Intoxikation und nicht um eine Mensch-zu-Mensch übertragbare Erkrankung handelt, müssen Intoxikationsverdächtige und Intoxikierte nicht isoliert werden. Insbesondere bei Verdacht auf Exposition gegenüber rizinhaltigen Aerosolen sollte jedoch unverzüglich eine Dekontamination durchgeführt werden. Das Toxin kann von betroffenen Hautarealen mittels gründlichen Waschens unter fließendem Wasser mit pH-neutraler Seife entfernt werden.

Bei Exposition sollte ggf. eine Dekontamination, beginnend mit dem Ablegen möglicherweise kontaminierten Kleidungsstücke und persönlicher Gegenstände (Uhren, Schmuck, Mobiltelefone), veranlasst werden. Weiterhin sollte eine Selbstbeobachtung, ggf. mit ärztlicher Beratung, bis zum Ausschluss einer Exposition gegenüber biologischen Agenzien einschließlich Rizin erfolgen. Bei Verdacht auf eine beabsichtigte Ausbringung des Toxins sind immer Sicherheitsbehörden hinzuzuziehen.

3. Umgang mit Kontaktpersonen

Wenn die Dekontaminationsmaßnahmen unter Abschnitt 2 beachtet wurden, sind keine Maßnahmen notwendig, da Rizin-Intoxikationen nicht von Mensch zu Mensch übertragbar sind.

4. Maßnahmen bei gehäuftem Auftreten

Ein gehäuftes Auftreten von Fällen nach oraler, inhalativer oder parenteraler Aufnahme von Rizin ist denkbar. Ausbrüche im klassischen infektionshygienischen Sinne sind nicht möglich, da Rizin-Intoxikationen nicht von Mensch zu Mensch übertragbar sind.

Bei oraler Intoxikation über Lebensmittel sind gemeinsam mit den für die Lebensmittelsicherheit zuständigen Behörden und gegebenenfalls dem Gesundheitsamt das kontaminierte Lebensmittel ausfindig zu machen, damit weitere Fälle verhindert werden können. Bei jedem auf orale Aufnahme zurückzuführenden Fall sollte eine Lebensmittelanamnese über die 48 Stunden vor Symptombeginn erhoben werden.

Bei intentionaler Ausbringung von Rizin-Aerosolen/Stäube, sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Falls der Verdacht besteht, dass Toxin an der Kleidung haftet, sollte diese sowie persönliche Gegenstände (z.B. Schmuck, Uhren) in Ruhe abgelegt werden. Die Kleidung sollte möglichst nicht über den Kopf ausgezogen werden. Da es zur Reaerosolisierung bzw. erneuter Aerosolbildung kommen könnte, sollten Personen, die unter dem Verdacht stehen kontaminiert zu sein, hierbei mindestens einen MNS tragen.

- Falls eine Kontamination mit Rizin bestätigt wurde, müssen alle kontaminierten Kleidungsstücke sowie persönliche Gegenstände dekontaminiert oder ggf. entsorgt Mit Kleidung sollte minimal hantiert werden, um ein Aufwirbeln des Toxins zu vermeiden. Personen, die unter dem Verdacht stehen kontaminiert zu sein, müssen angeleitet werden, sich gründlich mit Seife und Wasser zu waschen (einschließlich Haare).

- Notfallhelfende, die sich nach der Dekontamination um Personen kümmern, welche unter dem Verdacht standen, kontaminiert gewesen zu sein, müssen keine besonderen Schutzvorkehrungen treffen.

Körperausscheidungen (u.a. Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) von Fällen mit Rizin-Intoxikation stellen keine boden- oder grundwasserschädigenden Gefahren dar. Es handelt sich um wenig gefährliche Abfälle, an die aus intoxikationspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden. Alle Abfälle dieser Art sind unmittelbar am Ort ihres Anfallens mit Handschuhen und Zelltüchern aufzunehmen und der vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Bisher gibt es nur wenige Daten zur Dekontamination von Räumen und Gegenständen, die mit Rizin kontaminiert wurden. Die chemischen Eigenschaften einiger Desinfektionsmittel, die auch Proteintoxine nachhaltig zu deaktivieren, lassen davon ausgehen, dass dies auch auf Rizin übertragbar ist. Diese Dekontaminationsmittel sind jedoch zur Inaktivierung von Rizin nicht validiert. Die Entscheidung, welche Dekontaminationsverfahren angewandt werden sollen, muss deshalb von Fall zu Fall individuell nach Einbeziehung von ausgewiesenen Expertinnen und Experten getroffen werden. Das Zentrum für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene ZBS 7 - Strategie und Einsatz des Robert Koch-Instituts kann hierzu beraten (www.rki.de/zbs7).

Zur Dekontamination von Persönlicher Schutzausstattung (PSA) bei allgemeinen biologischen Gefahrenlagen wird eine 2,0%ige PES-Lösung mit einer Einwirkzeit von 5 Minuten empfohlen (siehe "Dekontamination/Desinfektion in B-Lagen - Praktische Hinweise des RKI", 2013). Bei sichtbaren Kontaminationen von PSA mit Rizin wird darüber hinaus vorab eine punktuelle Dekontamination (Spotdekontamination) mit einer 4,0%igen Peressigsäure-Lösung mit einer Einwirkzeit von 15 Minuten empfohlen.

Zur Dekontamination von Oberflächen empfiehlt das U.S. National Response Team eine wässrige Lösung aus Bleichmittel (1 Teil 5,25%-6,0% NaOCl-Lösung), Haushaltsessig (1 Teil) und Wasser (8 Teile). Die Wirkung hängt von der Konzentration, Einwirktemperatur, Einwirkungszeit, der Oberfläche und dem Spülvolumen ab. Die größte Effektivität einer wässrigen NaOCl-Lösung bei geringer Rizin-Kontamination wird bei einer Temperatur von mehr als 21° C, einem pH-Wert < 7 und einer dauerhaften Befeuchtung der kontaminierten Oberfläche von mindestens 30 Minuten erreicht (siehe dazu NRT: https://nrt.org/sites/2/files/1304_Ricin_QRG_FINAL.pdf).

Gesetzliche Grundlage

Meldepflicht gemäß IfSG

In Deutschland besteht keine Meldepflicht für Rizin-Intoxikationen gemäß IfSG. Solange Unklarheit über das Agens besteht, kann die klinische Symptomatik eine Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 oder § 6 Abs. 1 Nr. 5 IfSG begründen.

Weitergehende Mitteilungspflichten

In Deutschland existiert eine Mitteilungspflicht für Vergiftungen. Diese sieht vor, dass Ärzte Vergiftungen auch im Verdachtsfall der Dokumentations- und Bewertungsstelle für Vergiftungen im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mitteilen. Grundlage für die Mitteilungspflicht ist § 16e des Chemikaliengesetzes.

Vergiftungen können entweder mit Hilfe eines BfR-Formulars für Mitteilungen von Vergiftungen nach § 16e Abs. 2 des Chemikaliengesetzes oder durch anonymisierte Arztbriefe / Befunde mitgeteilt werden. Es sind auch anonymisierte telefonische und schriftliche Mitteilungen per Post/Fax oder per E-Mail möglich.

Beratung und Spezialdiagnostik

Das Robert Koch-Institut berät die Fachöffentlichkeit zum Erkennen und Bewältigen von Rizin-Intoxikationen. Das Robert Koch-Institut führt keine individuelle medizinische Beratung von Patientinnen oder Patienten zu Klinik, Therapie oder Impfungen durch. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ärzte oder Kliniken in Ihrer Nähe, bei denen möglichst eine Spezialisierung für Infektionskrankheiten besteht. Bezüglich Fragen zu Infektionsschutz und -prävention, kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges Gesundheitsamt (https://tools.rki.de/plztool/).

Robert Koch-Institut (Management von Rizinlagen, Notfalltelefon für Kliniken, Gesundheitsämter, Einsatzkräfte)

ZBS 7 - Strategie und Einsatz

Nordufer 20, 13353 Berlin

Telefon: 030 18754 3233

E-Mail: Kontaktformular

Robert Koch-Institut (Beratung und Diagnostik zu Rizin)

Zentrum für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene

ZBS 3 – Biologische Toxine

Seestraße 10, 13353 Berlin

Telefon: 030 18754 2500

Fax: +030 18754 2501

Ansprechpartner: Dr. Brigitte Dorner (Kontaktformular), Dr. Martin Dorner (Kontaktformular)

Literatur

- Audi J, Belson M, Patel M et al.: Ricin poisoning: a comprehensive review. JAMA 2005; 294(18):2342-51

- Balint GA.: Ricin: the toxic protein of castor oil seeds. Toxicology 1974; 2(1):77-102

- Bradberry SM, Dickers KJ, Rice P et al.: Ricin poisoning. Toxicol Rev 2003; 22(1):65-70

- Crompton R, Gall D: Georgi Markov – death in a pellet. Med Leg J 1980; 48(2):51-62

- Franz DRJ: Chapter 32: Ricin Toxin. In Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare Office of the Surgeon General of the Army: Washington, DC, USA 1997; 3:631-42

- Griffiths GDR, Allenby AC, Bailey SC et al.: Inhalation toxicology and histopathology of ricin and abrin toxins. Inhal Toxicol 1995; 7:269-88

- Griffiths GD, Phillips GJ, Holley J.: Inhalation toxicology of ricin preparations: animal models, prophylactic and therapeutic approaches to protection. Inhal Toxicol 2007; 19(10):873-87

- He X, McMahon S, Henderson TD et al.: Ricin toxicokinetics and its sensitive detection in mouse sera or feces using immuno-PCR. PLoS One 2010; 5(9):e12858

- Musshoff F, Madea B: Ricin poisoning and forensic toxicology. Drug-Test Anal 2009; 1(4):184-91

- National Response Team (NRT): NRT Quick Reference Guide: Ricin (causes ricin poisoning). 2013

- Papaloucas M, Papaloucas C, Stergioulas A: Ricin and the assassination of Georgi Markov. Pak J Biol Sci 2008; 11(19):2370-1

- Poli M RC, Huebner K, Franz D et al.: Ricin. Textbook of military medicine: medical aspects of chemical and biological warefare. Chapter 15 2006

- Rauber A, Heard J.: Castor bean toxicity re-examined: a new perspective. Vet Hum Toxicol 1985; 27(6):498-502

- Roy CJ, Hale M, Hartings JM et al.: Impact of inhalation exposure modality and particle size on the respiratory deposition of ricin in BALB/cmice. Inhal Toxicol 2003; 15(6):619-38

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Interim Ricin Response Plan (Draft) 2004

- United States Army Medical Research Institute (USAMRIID): Medical Management of Biological Casualties Handbook. Fifth Ed 2004

- Roy CJ, Song K, Sivasubramani SK et al.: Animal models of ricin toxicosis. Curr Top Microbiol Immunol 2012; 357:243-57

- Stillmark H: Über Ricin, ein giftiges Ferment aus den Samen von Ricinus comm. L. und einigen anderen Euphorbiaceen. Kaiserliche Universität zu Dorpat: Tartu Estonia 1888

- U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health: Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th edition, HHS Publication No. (CDC) 21-1112. 2009 (https://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/bmbl.pdf)

- Wannemacher RWA, JB: Inhalation Ricin: Aerosol Procedures, Animal Toxicology, and Therapy. CRC Press Taylor & Francis 2006: 973-82

- Worbs S, Kohler K, Pauly D et al.: Ricinus communis Intoxications in Human and Veterinary Medicine-A Summary of Real Cases. Toxins 2011; 3(10):1332-72

- Zapor M, Fishbain JT: Aerosolized biologic toxins as agents of warfare and terrorism. Respir Care Clin N Am 2004; 10(1):111-22

Redaktion der Reihe "RKI-Ratgeber"

Hinweise zur Reihe "RKI-Ratgeber" richten Sie bitte an das Robert Koch-Institut, Abteilung für Infektionsepidemiologie (Kontaktformular) oder an die Redaktion des Epidemiologischen Bulletins (Kontaktformular).

nach oben