Die Infektionssicherheit von Blutprodukten ruht auf mehreren Säulen, im Folgenden sind einige Beispiele genannt.

Am Anfang steht die Spenderauswahl, bei der (neben der Gewährleistung der Sicherheit für die Spender) bereits diejenigen Personen nicht zur Spende zugelassen werden sollen, die eine durch Blut übertragbare Infektion haben oder dafür ein erhöhtes Risiko besteht. Hierzu sind in den Hämotherapie-Richtlinien auf Basis der deutschen und europäischen Gesetzgebung Vorgaben für die Spenderauswahl festgelegt. Spendewillige, die z.B. durch Fernreisen oder persönliches (Sexual-)Verhalten ein Risiko haben, sich mit einer schwerwiegenden durch Blut übertragbaren Infektion zu infizieren, werden dauerhaft oder für bestimmte Zeiträume nach der Exposition nicht zur Spende zugelassen.

Ein weiterer Schritt in der Gewährleistung der Blutsicherheit ist die hygienisch einwandfreie Blutentnahme und die Verarbeitung der Spenden in geschlossenen Systemen, so dass keine Kontamination von außen erfolgen kann.

Bei der Blutspende werden beim sogenannten predonation sampling die ersten Milliliter Blut verworfen (bzw. für die Laboruntersuchungen verwendet), damit Hautkeime, die bei der Punktion in die Spende gelangen könnten, nicht das Endprodukt kontaminieren. Hierdurch kann die bakterielle Sicherheit der Spenden deutlich verbessert werden.

Bei der Verarbeitung der Spenden werden - je nach Produkt - weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Infektionssicherheit durchgeführt. Aus den Spenden werden zunächst die Leukozyten entfernt (Leukozytendepletion). Man nimmt an, dass damit neben der besseren immunologischen Verträglichkeit der Blutprodukte auch ein erhöhter Schutz gegenüber der Übertragung von Prionen erreicht werden kann.

Blutplasma zur Transfusion wird in der Regel einer Quarantänelagerung unterzogen, da es tiefgefroren 2 Jahre lang haltbar ist. Somit wird ein Plasma zur Transfusion erst dann freigegeben, wenn der Spender mindestens 4 Monate nach der Spende erneut unauffällige Testergebnisse für HIV, HCV, HBV und Syphilis vorweist.

Alternativ kann Plasma zur Transfusion auch pathogenreduzierenden Maßnahmen unterzogen werden. Dann ist keine Quarantänelagerung erforderlich.

Bei Plasma zur Herstellung von Plasmaderivaten (z.B. Faktor VIII-Konzentrate für Hämophile, Immunglobuline), werden mit mindestens 2 Verfahren eventuell vorhandene Krankheitserreger aus den Produkten entfernt.

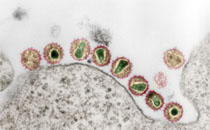

Grundsätzlich gibt es insbesondere für Thrombozytenpräparate die Möglichkeit der Pathogenreduktion durch Bearbeitung des Produktes mit chemischen und/oder optischen Verfahren.

Die gesetzlich vorgeschriebene Hämovigilanz einschließlich der Erfassung von infektiösen Nebenwirkungen hilft darüber hinaus, mögliche Infektionsgefahren durch neue Erreger, neue Varianten von Erregern oder Testdefizite zu erkennen und zu beseitigen.

Stand: 23.02.2017