Brucellose

Präambel

Die Herausgabe der RKI-Ratgeber erfolgt durch das Robert Koch-Institut (RKI) auf der Grundlage des § 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Zielgruppe der RKI-Ratgeber sind Fachkreise, u.a. Ärztinnen und Ärzte, medizinisches Fachpersonal und der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD). Informationen zu wichtigen Infektionskrankheiten sollen aktuell und konzentriert der Orientierung dienen. Die Beiträge werden in Zusammenarbeit mit den Nationalen Referenzzentren (NRZ), Konsiliarlaboren (KL) sowie weiteren Expertinnen und Experten erarbeitet. Die RKI-Ratgeber sind auf der Internetseite des RKI (www.rki.de/ratgeber) abrufbar. Neu erstellte RKI-Ratgeber und deutlich überarbeitete Folgeversionen werden im Epidemiologischen Bulletin (www.rki.de/epidbull) veröffentlicht.

Letzte Aktualisierung des Abschnitts "Diagnostik" Juni 2024. Aktualisierung der Abschnitte „Gesetzliche Grundlage“ und „Beratung und Spezialdiagnostik“ vom Februar 2018. Aktualisierte Fassung vom Februar 2008. Erstveröffentlichung im Epidemiologischen Bulletin 4/2005.

Erreger

Bei der Brucellose handelt es sich um eine Zoonose, die durch Infektion mit Bakterien der Gattung Brucella (B.) erworben wird. Humanpathogen sind B. melitensis (Maltafieber), B. suis, B. abortus (M. Bang) und in geringem Maße B. canis. Infektionen mit B. ovis und B. neotomae sind beim Menschen bisher nicht bekannt. Für B. melitensis werden derzeit drei Biovare, für B. suis fünf Biovare und für B. abortus sieben Biovare beschrieben.

Brucellen sind kleine, unbewegliche, nicht sporenbildende, aerob und z. T. mikroaerophil wachsende, gramnegative kokkoide Stäbchen. Sie sind empfindlich gegenüber der Einwirkung von Hitze und Desinfektionsmitteln und werden in wässriger Suspension durch Temperaturen von mehr als 60 °C innerhalb von 10 Minuten abgetötet. Bei Umgebungstemperaturen können sie in Urin, Staub, Wasser oder Erde und insbesondere auch in Milch und Milchprodukten mehrere Tage bis zu einigen Wochen überleben.

Vorkommen

Die Krankheit ist bei Haus- und Nutztieren mit größeren regionalen Unterschieden weltweit verbreitet; der Mensch ist durch infizierte Nutztiere gefährdet. Endemiegebiete sind der Mittelmeerraum, die Arabische Halbinsel, Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika.

In Deutschland gelten die Rinderbestände sowie die Schaf- und Ziegenbestände als amtlich frei von B. abortus bzw. B. melitensis. Auftretende Erkrankungsfälle bei Tieren sind daher durch Tierhandel importiert oder von Wildtieren auf Nutztiere übertragen. Bei den im Rahmen der Meldepflicht gemäß IfSG an das Robert Koch-Institut übermittelten Fällen handelt es sich überwiegend um importierte Fälle. In den letzten Jahren wurden 24-37 Fälle pro Jahr registriert. Unter den Angaben zum möglichen Infektionsland wurde am häufigsten die Türkei angegeben, andere Länder (vor allem Länder im Mittelmeerraum) wurden nur in Einzelfällen genannt

Datenstände des laufenden Jahres können mit 3-wöchigem Meldeverzug dem Epidemiologischen Bulletin und SurvStat@RKI auf den Seiten des RKI (www.rki.de > Infektionsschutz > SurvStat) entnommen werden. Zudem finden sich in den Infektionsepidemiologischen Jahrbüchern die Daten der vergangenen Jahre.

Reservoir

Das für den Menschen relevante Reservoir der Erreger ist Nutzvieh. B. abortus kommt bei Rindern vor, B. melitensis vorwiegend bei Ziegen und Schafen, B. suis bei Schweinen.

Das Wildschwein ist unter einheimischen Bedingungen ein Reservoir für Brucella suis, Biotyp 2, wobei es gelegentlich zu Ausbrüchen in Schweinebeständen mit Freilandhaltung kommt.

Infektionsweg

Erkrankungen bei Menschen gehen in der Regel auf den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder direkten Kontakt zu infizierten Tieren zurück. Wichtigste Infektionsquellen für den Menschen sind kontaminierte, nicht pasteurisierte Milch bzw. aus ihr hergestellte Produkte. Die Aufnahme des Erregers in den Körper kann aber außer über den Magen-Darm-Trakt auch auf mehreren anderen Wegen erfolgen, so über die Konjunktiven, die Atemwege und die verletzte Haut. Die Brucellose ist eine der häufigsten durch Bakterien verursachten im Labor erworbenen Infektionen.

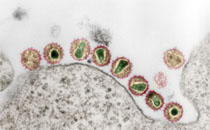

Brucellen sind fakultativ intrazelluläre Erreger. Nach Eindringen in den Körper werden sie von Zellen des Monozyten-Makrophagen-Systems aufgenommen und zu den nächstgelegenen Lymphknoten transportiert. Von dort können Brucellen über die Lymphe in die Blutbahn gelangen und sich hämatogen in nahezu allen Organen ansiedeln. Besonders häufig betroffen sind lympho-retikuläre Organe wie Milz, Leber und Knochenmark. In den befallenen Organen können sich durch Aktivierung spezifischer T-Zellen entzündliche Granulome aus Makrophagen und Lymphozyten bilden.

Inkubationszeit

5-60 Tage.

Dauer der Ansteckungsfähigkeit

Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ist sehr selten und wurde bisher fast ausschließlich durch Stillen beschrieben. Nur in Einzelfällen kam es durch Knochenmarktransplantationen, Bluttransfusionen sowie Geschlechtsverkehr zur Übertragung.

Klinische Symptomatik

Die Brucellosen sind zyklische Allgemeininfektionen. Die Manifestationen der Erkrankung sind ausgesprochen vielfältig und variabel. Folgende Hauptformen lassen sich unterscheiden:

- Subklinisch verlaufende Brucellose: Bis zu 90% aller Infektionen verlaufen subklinisch. Sie lassen sich nur über den Nachweis spezifischer Antikörper beim Patienten erkennen und sind Ausdruck effektiver humoraler und zellulärer Abwehrreaktionen des Wirtsorganismus.

- Akute bis subakute Brucellose: Der Beginn ist entweder schleichend (meist bei B. abortus) oder plötzlich (häufiger bei B. melitensis) mit Fieber, Übelkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Nachtschweiß. Der Fieberverlauf erstreckt sich über 7-21 Tage und kann von 2- bis 5-tägigen fieberfreien Intervallen unterbrochen sein (undulierendes Fieber).

- Chronische Brucellose: Bei nicht erkannten oder nicht korrekt behandelten Infektionen sind längere Erkrankungsverläufe möglich und nicht ungewöhnlich. Als chronisch gelten Erkrankungen, deren Verlauf über ein Jahr hinausgeht. Bei etwa 5% aller Patienten kann es nach Abklingen der akuten Symptome zu chronischen Verläufen kommen. Die Erkrankung manifestiert sich mit unspezifischen Allgemeinsymptomen wie Leistungsminderung, Schweißausbrüchen und depressiven Episoden. Während Fieber, Hepatosplenomegalie und hämatologische Komplikationen selten zu beobachten sind, fallen relativ häufig Spondylitiden und Uveitiden auf. Die Rezidivhäufigkeit ist bei nicht adäquater Antibiotikatherapie sehr hoch.

- Lokalisierte Infektion: Chronische Verläufe werden meist durch persistierende Infektionsfoki in Knochen, Leber oder Milz unterhalten. Häufig ist der Befall von Knochen und Gelenken, insbesondere in Form einer Sacroiliitis, Arthritis und Bursitis. Auch das Auftreten einer Meningitis, Endokarditis und Epididymo-Orchitis ist möglich. In seltenen Fällen kommt es zur Cholezystitis, Pankreatitis oder Peritonitis. Bei Befall des Knochenmarks resultieren Anämie, Leukopenie und Thrombopenie. Der Befall der Lunge kann mit Vergrößerung der hilären und paratrachealen Lymphknoten sowie einer interstitiellen Pneumonie einhergehen.

Die Letalität ist insgesamt niedrig und beträgt bei unbehandelten Brucellosen 2% oder weniger. Betroffen sind vor allem Patienten mit einer durch B. melitensis verursachten Endokarditis.

Diagnostik

Die klinische Diagnose ist angesichts der Mannigfaltigkeit der Krankheitserscheinungen sehr schwierig. Eine gezielte Anamnese kann wichtige Hinweise geben. Für die sichere Diagnose ist daher ein labordiagnostischer Nachweis Bedingung.

Die Labordiagnose stützt sich auf den kulturellen Nachweis des Erregers. Es ist wichtig, das mikrobiologische Labor über die Verdachtsdiagnose zu informieren. Es sollten wiederholte Blutkulturen entnommen werden, möglichst während der Fieberphase und vor Beginn der antibiotischen Therapie. Zur Diagnostik eignen sich je nach Lokalisation des Infektionsprozesses auch Knochenmark, Liquor, Urin oder Gewebeproben.

Brucellen stellen zum Wachstum relativ hohe Ansprüche an Nährmedien. Selektivsupplemente sind bei Anzucht aus Umweltproben zu empfehlen. Optimale Wachstumsbedingungen werden bei 37 °C und mikroaerophilen Kulturbedingungen (B. abortus und B. ovis) erreicht. Brucellen wachsen jedoch in vitro langsam. Frühestens nach 2-4 Tagen bilden sich kleine glänzende, durchsichtige Kolonien.

Eine weitere wichtige Methode ist der Antikörpernachweis aus dem Serum, z.B. mittels IgM- und IgG-Antikörper spezifischem ELISA. Als beweisend für eine akute Infektion gilt ein Titeranstieg um 2 geometrische Verdünnungsstufen nach wiederholter Untersuchung im Abstand von 2-3 Wochen. Antikörper treten gegen Ende der 1. oder zu Beginn der 2. Krankheitswoche im Patientenserum auf und können jahrelang nachweisbar bleiben. Bei wiederholt isoliertem Nachweis von Brucella IgM-Antikörpern ohne direktem Erregernachweis sollte eine Kreuzreaktivität mit dem LPS der bekannt kreuzreaktiven Erreger (Yersinia enterocolitica O9, Escherichia coli O157, Francisella tularensis, Salmonella urbana O:30 und Vibrio cholerae) als Ursache ausgeschlossen werden. Infektionen mit Brucella canis werden von den derzeit auf dem Markt verfügbaren serologischen Tests nicht erfasst und sind nur mittels direktem Erregernachweis diagnostizierbar.

Für die Nukleinsäure-gestützte Brucella-Diagnostik ist es empfehlenswert, zuerst eine gattungsspezifische PCR einzusetzen (z.B. ISP1/ISP2-PCR) und dann eine speziesspezifische PCR (z.B. AMOS-PCR) anzuschließen, da bei letzteren auch unspezifische Reaktionen mit anderen Bakterienarten auftreten können. In den letzten Jahren wurden auch Real-Time PCR-Assays beschrieben, die auf dem LightCycler oder dem TaqMan-Prinzip beruhen und zum individuellen Nachweis von B. abortus, B. melitensis und im Allgemeinen auch weiterer Brucella-Spezies geeignet sind. Zur schnellen Erkennung von Brucella spp. können auch Kolonien direkt in der TaqMan-PCR eingesetzt werden. Für den Nachweis von Brucellen aus Blut oder Serum wurde auch ein PCR-EIA als sehr spezifisch und sensitiv beschrieben.

Therapie

Als Therapie wird in der Regel eine Kombination aus Rifampicin und Doxycyclin (6-12 Wochen) empfohlen. Insbesondere beim Befall von Gelenken, neurologischen Manifestationen oder ausgeprägter Organbeteiligung - speziell bei Vorliegen einer Neurobrucellose oder Endokarditis - sind ggf. auch weitere Kombinationen von Medikamenten sowie deutlich längere Behandlungszeiträume indiziert.

Bei Kontraindikationen gegen Doxycyclin (z.B. in der Kindheit und Schwangerschaft) kann eine Therapie mit Cotrimoxazol in Kombination mit Rifampicin durchgeführt werden. Monotherapien sind aufgrund hoher Rezidivraten in jedem Fall kontraindiziert. Der Befall von Knochen oder Herzklappen kann eine chirurgische Intervention erfordern.

Präventiv- und Bekämpfungsmaßnahmen

1. Präventive Maßnahmen

Im Vordergrund steht die wirksame Bekämpfung der Brucellose bei Rindern, Schafen und Ziegen. Weitere Maßnahmen müssen darauf abzielen, Infektionsquellen zu meiden bzw. zu eliminieren (Expositionsprophylaxe). Dazu ist vorrangig das Abkochen oder Pasteurisieren von Milch und Milchprodukten erforderlich. In Ländern mit endemischem Vorkommen (s. o.) sollte auf den Verzehr von Rohmilch und daraus hergestellten Produkten (z.B. Schafs- und Ziegenkäse) verzichtet werden.

Berufliche Exposition: Für Tierärzte, Tierzüchter, Fleischer u. a. gilt, dass ein direkter Kontakt zu potenziell infizierten Tieren vermieden werden sollte. Neben dem Einsatz von Schutzhandschuhen, insbesondere in der Geburtshilfe, ist eine gründliche Händedesinfektion mit einem zugelassenen Händedesinfektionsmittel sowie die Reinigung der Hände mit Wasser und Seife erforderlich. Durch Anwendung eines geeigneten Salbenschutzes wird ein zusätzlicher Schutz vor transdermalen Infektionen erreicht. Kleidung und Schuhe sind nach der Stallarbeit zu wechseln. Zur Flächendesinfektion in Tierställen sind ggf. Mittel der Desinfektionsmittelliste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft für die Tierhaltung anzuwenden.

In Laboratorien erfordern Arbeiten mit Brucellen Sicherheitsvorkehrungen nach Risikogruppe 3 gemäß Biostoffverordnung, TRBA 100 bzw. Richtlinie 2000/54/EG. Bereits beim Umgang mit potenziell erregerhaltigem Material sind besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Ein Impfstoff für Personen in exponierten Berufen ist in Deutschland nicht zugelassen, ein Impfstoff für Tiere kann ggf. eingesetzt werden.

2. Maßnahmen für Patienten und Kontaktpersonen

Eine Übertragung des Erregers der Brucellose von Mensch zu Mensch ist im Wesentlichen nur bei Säuglingen durch die Milch infizierter Mütter beobachtet worden. An Brucellose erkrankte Frauen dürfen daher nicht stillen. Ihre Milch darf nur abgekocht verabreicht werden. Auch Blut, Urin, Sperma, Fruchtwasser, Nachgeburt und Lochialsekret erkrankter Personen sind als infektiös zu betrachten. Eine Isolierung ist jedoch bei Beachtung der Standardhygienemaßnahmen nicht erforderlich (siehe www.rki.de > Krankenhaushygiene > Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention). Für Kontaktpersonen sind spezifische Maßnahmen nicht erforderlich.

3. Maßnahmen bei Ausbrüchen

Ausbrüche durch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung kommen nicht vor, weil eine Übertragung von Mensch zu Mensch nur in extrem seltenen Ausnahmefällen und unter besonderen Bedingungen stattfindet. Durch kontaminierte Lebensmittel könnten u.U. regional vermehrt Erkrankungsfälle auftreten. In diesem Falle muss das ursächlich beteiligte Lebensmittel möglichst rasch ermittelt werden, um weitere Erkrankungen zu verhindern.

Gesetzliche Grundlage

Meldepflicht gemäß IfSG

Dem Gesundheitsamt wird gemäß § 7 Abs. 1 IfSG der direkte oder indirekte Nachweis von Brucella sp., soweit er auf eine akute Infektion hinweist, namentlich gemeldet.

Die Meldungen müssen dem Gesundheitsamt spätestens 24 Stunden nach erlangter Kenntnis vorliegen.

In § 8 IfSG werden die zur Meldung verpflichteten Personen benannt (https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__8.html). In § 9 IfSG ist festgelegt, welche Angaben die namentliche Meldung an das Gesundheitsamt enthalten darf (https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__9.html).

Hinweis

Nach § 5 Abs. 1 in Verbindung mit Nr. 38 der Anlage 1 der 7. Berufskrankheiten-Verordnung vom 20. Juni 1968 hat jeder Arzt bei begründetem Verdacht auf eine Brucellose als Berufskrankheit diese dem Träger der Unfallversicherung oder der für den Beschäftigungsort des Versicherten zuständigen Stelle des medizinischen Arbeitsschutzes unverzüglich anzuzeigen.

Übermittlung

Das Gesundheitsamt übermittelt gemäß § 11 Abs. 1 IfSG an die zuständige Landesbehörde nur Erkrankungs- oder Todesfälle und Erregernachweise, die der Falldefinition gemäß § 11 Abs. 2 IfSG entsprechen.

Die vom RKI erstellten Falldefinitionen sind auf den Internetseiten des RKI unter www.rki.de/falldefinitionen veröffentlicht.

Weitergehende Mitteilungspflichten

Es bestehen ergänzende Verordnungen in Sachsen.

Beratung und Spezialdiagnostik

Das Robert Koch-Institut führt keine individuelle medizinische Beratung zu Klinik, Therapie oder Impfungen durch. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ärzte oder Kliniken in Ihrer Nähe, bei denen möglichst eine Spezialisierung für Infektionskrankheiten besteht.

Bezüglich Fragen zu Infektionsschutz und -prävention, kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges Gesundheitsamt (https://tools.rki.de/plztool/).

Beratung zur Epidemiologie

Robert Koch-Institut

Abteilung für Infektionsepidemiologie

Fachgebiet 35 - Gastroenterologische Infektionen, Zoonosen und tropische Infektionen

Seestraße 10, 13353 Berlin

E-Mail: Kontaktformular

Weitere Beratung

An der Erarbeitung dieses Ratgebers waren außer einem Team des RKI beteiligt:

- Dr. Karsten Nöckler, Bundesinstitut für Risikobewertung (Brucellose-Diagnostik für Humanmedizin; Diedersdorfer Weg 1, 12277 Berlin),

- Dr. Falk Melzer, Friedrich-Loeffler-Institut/Nationales Referenzlaboratorium für Brucellose der Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen (Naumburger Straße 96a, 07743 Jena),

- Dr. Sascha Al Dahouk, Abteilung für Innere Medizin II, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Universität Aachen (Pauwelsstrasse 30, 52074 Aachen)

Sie stehen im Rahmen ihres Tätigkeitsfeldes als Ansprechpartner zur Verfügung.

Beratung zur Spezialdiagnostik

Konsiliarlabor für Brucella

Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr

Abteilung Bakteriologie und Toxinologie

Neuherbergstraße 11, 80937 München

Ansprechpartner: Frau Dr. Zange

Tel.: 089 992692 3808

Fax: 089 992692 3966

Mobil: 0151 126 409 91

E-Mail: SabineZange@bundeswehr.org, InstitutfuerMikrobiologie@bundeswehr.org

Homepage: https://instmikrobiobw.de/startseite/einrichtungen/konsiliarlabore/konsiliarlabor-fuer-brucella

Ausgewählte Informationsquellen

- Lang W, Löscher T (Hrsg.): Tropenmedizin in Klinik und Praxis. 3., völlig neu bearb. und erw. Aufl. - Stuttgart; New York; Thieme, 2000, S. 304-306

- Mielke M, Hahn H: Brucellen. S. 319-323 In: Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie. H. Hahn, D. Falke, S. H. E. Kaufmann und U. Ullmann (Hrsg.). 5. überarb. und aktualisierte Aufl., Springer-Verlag, 2004

- CDC: Laboratory-Acquired Brucellosis - Indiana and Minnesota, 2006. MMRW January 18, 2008, 57(02): 39-42

- Yagupsky P, Baron EJ: Laboratory Exposures to Brucellae and Implications for Bioterrorism. Emerg Infect Dis 2005; 11(8): 1180

- Bouza E, Sanchez-Carrillo C, Hernagómez S, González MJ and the Spanish Co-operative Group for the Study of Laboratory-acquired Brucellosis: Laboratory-accquired brucellosis: a Spanish national survey. J Hosp Inf 2005; 61: 80-83

- AlDahouk SA, Neubauer H, Hensel A, Schöneberg I, Nöckler K, Alpers K, Merzenich H, Stark K, Jansen A: Changing Epidemiology of Human Brucellosis, Germany, 1962–2005. Emerg Infect Dis 2007; 13(12): 1895-1900

- DGPI-Handbuch: Infektionen bei Kindern und Jugendlichen: 4. Aufl., Futuramed-Verlag, München, 2003, S. 216-221

- Heymann DL (ed): Control of Communicable Diseases Manual. American. Public Health Association, 2004, S. 75–78

- Harrisons Innere Medizin. Dt. Ausg. der 15. Aufl. Hrsg. der dt. Ausg. M. Dietel et al. ABW Wiss.-Verl. Berlin, Leiben, 2003, S. 1089-1091

- Robert Koch-Institut: Infektionsepidemiologisches Jahrbuch für 2006. Robert Koch-Institut, Berlin, 2007, S. 57

- Robert Koch-Institut: Falldefinitionen des Robert Koch-Instituts zur Übermittlung von Erkrankungs- oder Todesfällen und Nachweisen von Krankheitserregern. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2004; 47: 165-206. Springer-Verlag, 2004; www.rki.de/falldefinitionen

Redaktion der Reihe "RKI-Ratgeber"

Hinweise zur Reihe "RKI-Ratgeber" richten Sie bitte an das Robert Koch-Institut, Abteilung für Infektionsepidemiologie (Kontaktformular) oder an die Redaktion des Epidemiologischen Bulletins (Kontaktformular).

nach oben