Chlamydiosen (Teil 2): Erkrankungen durch Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae und Simkania negevensis

Präambel

Die Herausgabe der RKI-Ratgeber erfolgt durch das Robert Koch-Institut (RKI) auf der Grundlage des § 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Zielgruppe der RKI-Ratgeber sind Fachkreise, u.a. Ärztinnen und Ärzte, medizinisches Fachpersonal und der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD). Informationen zu wichtigen Infektionskrankheiten sollen aktuell und konzentriert der Orientierung dienen. Die Beiträge werden in Zusammenarbeit mit den Nationalen Referenzzentren (NRZ), Konsiliarlaboren (KL) sowie weiteren Expertinnen und Experten erarbeitet. Die RKI-Ratgeber sind auf der Internetseite des RKI (www.rki.de/ratgeber) abrufbar. Neu erstellte RKI-Ratgeber und deutlich überarbeitete Folgeversionen werden im Epidemiologischen Bulletin (www.rki.de/epidbull) veröffentlicht.

Erstveröffentlichung im Epidemiologischen Bulletin 4/2001. letzte Aktualisierung der Abschnitte „Gesetzliche Grundlage“ und „Beratung und Spezialdiagnostik“ vom Februar 2018. Aktualisierte Fassung vom März 2010.

Der zweite Teil des Ratgebers Chlamydiosen bezieht sich auf Erkrankungen durch Chlamydophila (Cp.) psittaci, Cp. pneumoniae und Simkania negevensis.

Erreger

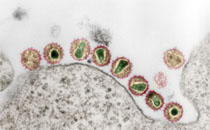

Die Gattung Chlamydophila (Cp.) aus der Familie der Chlamydiaceae enthält neben tierpathogenen Arten die humanpathogenen Arten Cp. psittaci und Cp. pneumoniae. Die Ordnung Chlamydiales

enthält außerdem eine Familie mit der Bezeichnung Simkaniaceae, der Simkania negevensis angehört, eine humanpathogene Chlamydie, die zunehmend als Erreger respiratorischer Infektionen bei Kindern beschrieben wird. Bei den Chlamydien handelt es sich um unbewegliche und gramnegative Bakterien, deren Zellwand charakteristischerweise keine Peptidoglykanschicht, aber Lipopolysaccharide enthält und die obligat intrazellulär leben. Eine gemeinsame Eigenschaft aller Chlamydien ist ihr komplexer Reproduktionszyklus. Sie kommen in zwei Formen vor, als extrazelluläre und infektiöse Elementarkörperchen sowie als intrazelluläre, stoffwechselaktive, aber nicht infektiöse Retikularkörperchen. Chlamydien sind auf die intrazelluläre Vermehrung in Wirtszellen angewiesen. Auf diese Weise entgehen die Chlamydien bestimmten Formen der wirtseigenen Abwehr (Phagozytose, humorale Abwehr). Cp. psittaci ist für Vögel pathogen, kann jedoch auch bei Säugetieren vorkommen. Beim Menschen verursachen diese Bakterien die Ornithose (Synonym: Psittakose). Es sind verschiedene Serovare bekannt. Humanpathogene Cp.-pneumoniae-Stämme werden bisher nur einem Serotyp zugeordnet. Cp. pneumoniae verursacht Infektionen des oberen Respirationstraktes. Simkania negevensis verursacht ebenfalls respiratorische Infektionen beim Menschen. Deren epidemiologische Verbreitung wurde bisher noch wenig untersucht.

1. Chlamydophila psittaci

Vorkommen

Infektionen durch Cp. psittaci treten weltweit auf. Die in Deutschland meldepflichtige Ornithose wurde in den letzten Jahren nur relativ selten gemeldet.

Reservoir

Als Reservoir von Cp. psittaci sind vor allem Vögel zu nennen. Eine Übertragung von Cp. psittaci auf Säugetiere und den Menschen ist möglich. Die Infektionskette endet dort in der Regel. Vögel, u.a. von Tierfarmen wie z.B. Truthühner oder Enten, aber auch Papageien und Tauben spielen als Infektionsquelle für den Menschen die wichtigste Rolle.

Infektionsweg

Cp. psittaci kommt bei infizierten Vögeln in respiratorischen Sekreten, Exkrementen und Federn vor und kann bei Raumtemperatur selbst bei Austrocknung ca. 4 Wochen infektiös bleiben. Infizierte Vögel können asymptomatisch oder schwer krank sein. Bei Ziervögeln wurde eine asymptomatische Erregerpersistenz beobachtet. Unbehandelt werden 10% der infizierten Vögel zu chronisch asymptomatischen Keimträgern. Die Übertragung auf den Menschen (insbesondere bei Kontakt zu infizierten Vögeln) erfolgt aerogen, aber auch durch unmittelbare Berührung der Vögel. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher nicht nachgewiesen.

Inkubationszeit

Die Inkubationszeit der Ornithose beträgt etwa 1–4 Wochen.

Dauer der Ansteckungsfähigkeit

Eine exakte Dauer kann nicht angegeben werden.

Klinische Symptomatik

Die durch Cp. psittaci verursachte Ornithose beginnt meist abrupt als grippeähnliche Krankheit mit Schüttelfrost, hohem Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und einem uncharakteristischen Exanthem. Bei vielen Patienten entwickelt sich als Zeichen einer interstitiellen Pneumonie ein trockener, anhaltender und nicht produktiver Reizhusten, der gelegentlich von pleuralen Schmerzen begleitet wird. Röntgenologisch findet sich meist eine ein- oder beidseitige Pneumonie mit fleckförmigen, später konfluierenden Infiltraten. Bei bis zu 70% der Patienten besteht eine Splenomegalie. Ein MALT-Lymphom im Bereich der Tränenkanäle sollte an eine Ornithose denken lassen. Uncharakteristische Verläufe sind möglich. Die Labordiagnostik zeigt häufig eine Leukozytopenie und Linksverschiebung sowie eine mäßig beschleunigte Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG). Die Krankheitsdauer beträgt gelegentlich mehrere Wochen. Myo-, Peri- und Endokarditis, Thrombophlebitis und ZNS-Beteiligungen sind bekannte Komplikationen. Nach überstandener Krankheit besteht meist lebenslange Immunität.

Diagnostik

Der kulturelle Nachweis gilt als Goldstandard zur Diagnostik von Chlamydien. Die Kultur von Cp. psittaci ist jedoch schwierig und bleibt wenigen Speziallaboren vorbehalten. Die Vermehrung von Cp. psittaci ist wegen des Risikos schwerer Laborinfektionen nur in Laboren der Sicherheitsstufe 3 zugelassen. Antigen-Nachweisverfahren (direkte Immunfluoreszenz, ELISA) haben nur eine geringe Spezifität, sind aber in der Veterinärmedizin weit verbreitet, da bei einer vorliegenden Infektion meist viele Chlamydien in den Proben enthalten sind. Für die Diagnostik beim Menschen sind diese Verfahren nicht validiert und deshalb nicht zu empfehlen. Der Erregernachweis gelingt molekularbiologisch mit der PCR sicher aus respiratorischen Proben oder Gewebe. Bislang steht kein kommerzielles PCR-Protokoll zur Verfügung, so dass auch dieses Verfahren Speziallaboren vorbehalten ist.

Die Diagnose wird häufig durch den Nachweis spezifischer Antikörper im Serum gestellt. Mit dem im Routinelabor angebotenen ELISA werden meist nur gattungsspezifische Antikörper nachgewiesen. Die früher weit verbreitete Ornithose-KBR ist ebenfalls nur gattungsspezifisch, aber kaum standardisierbar und sollte deshalb nicht mehr verwendet werden. Die Referenzmethode zum Nachweis speziesspezifischer Antikörper ist der Mikroimmunfluoreszenztest (MIF), der kommerziell verfügbar ist, gegenwärtig aber nur in wenigen Laboren durchgeführt wird. Daneben wird ein Immunoblot mit speziesspezifischen Antigenen angeboten.

Therapie

Mittel der Wahl ist eine Therapie mit Tetrazyklinen (Doxycyclin) über einen Zeitraum von 10–21 Tagen. Alternativ ist eine Therapie mit Makroliden wie Erythromycin und Azithromycin sowie mit neueren Chinolonen möglich.

Präventiv- und Bekämpfungsmaßnahmen

1. Präventive Maßnahmen: Cp.-psittaci-Erkrankungen in Vogelbeständen von Züchtern und des Handels sind meldepflichtig. Zur Eindämmung des Ausbruchs und Sanierung des Vogelbestandes sollten die veterinärmedizinischen Regeln der Seuchenbekämpfung eingehalten werden. Zur Prävention von Cp.-psittaci-Erkrankungen von Menschen sollte in befallenen Vogelbeständen das Personal neben Schutzkleidung auch Mund- und Nasenschutz tragen, da bereits ein kurzfristiger Kontakt mit kontaminiertem Staub für eine Infektion ausreicht. Eine häufige und hygienische Beseitigung der Einstreu (Fäkalien) in verschlossenen Beuteln ist erforderlich. Um die Einschleppung der Seuche zu vermeiden, gelten entsprechende tierseuchenrechtliche Vorschriften für den Import der Tiere.

2. Maßnahmen für Patienten und Kontaktpersonen: Bei anamnestisch bekanntem Kontakt zu Vögeln/Geflügel und Auftreten von unklarem Fieber sollte an das Vorliegen einer Cp.-psittaci-Infektion gedacht und entsprechende Untersuchungen der betroffenen Patienten und Tiere sollten veranlasst werden, um im Falle einer Erkrankung frühzeitig eine Therapie einzuleiten. Für Kontaktpersonen sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da eine Übertragung von Mensch zu Mensch nicht nachgewiesen ist.

3. Maßnahmen bei Ausbrüchen: Über ein gehäuftes Auftreten dieser Erkrankungen (z.B. bei Risikogruppen wie Vogelbesitzern, Beschäftigten in Geflügelfarmen oder in der Geflügelschlachtung, Tierpflegern, Tierärzten usw.) muss das zuständige Gesundheitsamt informiert werden, damit in Zusammenarbeit mit den Veterinärbehörden die Ursachen abgeklärt, Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten und Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs eingeleitet werden können.

Meldepflicht

Im Infektionsschutzgesetz (§ 7) ist festgelegt, dass der Erregernachweis von Cp. psittaci meldepflichtig ist, sofern der Hinweis auf eine akute Infektion besteht.

2. Chlamydophila pneumoniae

Vorkommen

Cp. pneumoniae ist eine sehr häufige, welt weit verbreitete Ursache respiratorischer Infektionen des Menschen. Entsprechend seroepidemiologischer Untersuchungen beginnt die Durchseuchung bereits im Vorschulalter und beträgt bei Personen im 6. Lebensjahrzehnt für Frauen über 50% und für Männer über 70%. Über die Verbreitung von Cp.-pneumoniae-Infektionen ist in Deutschland wenig bekannt. Es ist jedoch ein sehr hoher Durchseuchungsgrad zu beobachten, so dass jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben Kontakt mit Cp. pneumoniae haben dürfte. Aufgrund seroepidemiologischer Untersuchungen wird geschätzt, dass 5–15% der ambulant erworbenen Pneumonien durch Cp. pneumoniae verursacht werden.

Reservoir

Erregerreservoir für Cp. pneumoniae ist der Mensch. Animale Biovare (Pferd, Koala, Frosch) sind wahrscheinlich für menschliche Erkrankungen nicht von Bedeutung.

Infektionsweg

Cp. pneumoniae wird auf aerogenem Weg und durch Speichelkontakt von Mensch zu Mensch übertragen.

Inkubationszeit

Die Inkubationszeit wird auf etwa 1–4 Wochen geschätzt.

Dauer der Ansteckungsfähigkeit

Cp. pneumoniae kann im oberen Respirationstrakt über viele Jahre persistieren und bleibt mit der PCR nachweisbar. Es ist deshalb anzunehmen, dass infizierte Personen den Erreger lange übertragen können. Exakte Studienergebnisse dazu sind aber nicht verfügbar.

Klinische Symptomatik

Das klinische Spektrum von Cp.-pneumoniae-Infektionen umfasst akute und chronische Infektionen des oberen Respirationstraktes (Pharyngitiden, Sinusitiden, Bronchitiden) und die ambulant erworbene Pneumonie. Häufig verlaufen Cp.-pneumoniae-Infektionen asymptomatisch. Grundsätzlich können alle Symptome auftreten, die auch durch Cp.-psittaci-Infektionen verursacht werden. Sehr selten werden Endokarditis, Myokarditis, Meningoradikulitis, Erythema nodosum oder reaktive Arthritiden durch Cp. pneumoniae verursacht. Infektionen führen zu einer Antikörperbildung, die lange nach gewiesen werden kann. Die Antikörper scheinen aber nicht protektiv zu sein.

Diagnostik

Zum Erregernachweis eignen sich zellhaltige Sekrete aus den unteren Atemwegen wie broncho-alveoläre Lavageflüssigkeit (BAL), leukozytenhaltiges Sputum, aber auch Rachenspülwasser oder Gewebe (z.B. Tonsillen nach Tonsillektomie). Die Bakterienanzucht in der Zellkultur, z.B. auf BGM-Zellen, ist sehr schwierig und nur an wenigen Zentren verfügbar. Der Nachweis mittels direkter Immunfluoreszenz (DIF) ist wegen unspezifischer Ergebnisse nicht empfehlenswert. Der Erregernachweis mit einer Gensonde ist in der Routinediagnostik weniger gebräuchlich. Das Verfahren der Wahl zum Erregernachweis ist die PCR. In Laboren mit einschlägiger Erfahrung stehen verschiedene, zum Teil gut validierte PCR-Protokolle zum Nachweis von Cp.-pneumoniae-DNA zur Verfügung. Seit kurzer Zeit ist auch eine Cp.-pneumoniae-PCR kommerziell verfügbar. Die PCR-Protokolle folgen aber keinem gemeinsamen Standard.

Zum Nachweis von Antikörpern sind ELISA-Techniken verbreitet, mit denen meist nur genusspezifische Antikörper nachgewiesen werden, die mit Antigenen anderer Chlamydien, insbesondere Cp. psittaci, kreuzreagieren können. Eine Zuordnung von Antikörper zu Infektionen mit einer bestimmten Chlamydienart ist aber nur mit speziesspezifischen Verfahren möglich. Speziesspezifische Verfahren sind der Mikroimmunfluoreszenz-Test (MIF) oder der Immunoblot mit Antigenen verschiedene Chlamydienarten.

Vom Beginn einer Infektion mit Cp. pneumoniae bis zum Auftreten der Antikörper vergehen meist mehrere Wochen, auch wenn die Chlamydien bereits mit der PCR nachgewiesen wurden. Bei respiratorischen Erkrankungen korreliert der Erregernachweis besser mit der Krankheitsaktivität als der Antikörpernachweis. Aufgrund der hohen Durchseuchung der Bevölkerung mit Cp. pneumoniae tragen die häufig vorkommenden Antikörpernachweise von geringer oder mittlerer Konzentration oft nur zur diagnostischen Verwirrung bei. Diagnostisch verwertbar sind deshalb nur hohe Antikörperspiegel mit dazu passenden klinischen Symptomen.

Therapie

Mittel der Wahl ist eine Therapie mit Tetrazyklinen (Doxycyclin) über einen Zeitraum von 10–21 Tagen. Alternativ ist eine Therapie mit Makroliden wie Erythromycin und Azithromycin sowie mit neueren Chinolonen möglich.

Präventiv- und Bekämpfungsmaßnahmen

1. Präventive Maßnahmen

Für Cp.-pneumoniae-Erkrankungen sind gezielte Präventionsmaßnahmen nicht bekannt.

2. Maßnahmen für Patienten und Kontaktpersonen

Bei manifesten Cp.-pneumoniae-Erkrankungen ist das rechtzeitige Einleiten der Therapie wesentlich. Es wird empfohlen, den Kontakt zu chronisch kranken, älteren und immun geschwächten Personen zu vermeiden, um eine Ansteckung zu verhindern.

3. Maßnahmen bei Ausbrüchen

Ausbrüche im Sinne von Kleinepidemien sind sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen beobachtet worden, lassen sich aber nur als Cp.-pneumoniae-Infektion erkennen, wenn der Erregernachweis als PCR rechtzeitig angefordert wird. Ansonsten sind für solche Situationen keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Meldepflicht

Es besteht keine Meldepflicht.

3. Simkania negevensis

Vorkommen

Simkania negevensis wurde zunächst als Erreger respiratorischer Infektionen bei Bewohnern der Negev-Wüste in Israel gefunden. Auch außerhalb Israels konnte dieses Bakterium als Erreger respiratorischer Infektionen und ambulant erworbener Pneumonien in verschiedenen Ländern einschließlich Deutschlands nachgewiesen werden. Die Durchseuchung liegt zwischen 7 und 18%.

Reservoir

Als Hauptreservoir für den Erreger wird der Mensch vermutet. Simkania negevensis konnte aber auch in frei lebenden Amöben nachgewiesen werden.

Infektionsweg

Die Übertragung dieser Bakterien erfolgt von Mensch zu Mensch durch Aerosole aus dem Respirationstrakt.

Inkubationszeit

Eine Inkubationszeit ist bislang nicht definiert.

Dauer der Ansteckungsfähigkeit

Bisher gibt es keine Untersuchungen.

Klinische Symptomatik

Simkania negevensis wird mit respiratorischen Infektionen vorwiegend bei Kindern in Verbindung gebracht und konnte bei Bronchiolitis, Asthma und ambulant erworbener Pneumonie auch bei Erwachsenen nachgewiesen werden. Diese Infektionen hinterlassen Antikörper, für deren Bestimmung bislang keine kommerziellen Untersuchungsverfahren zur Verfügung stehen.

Diagnostik

Wie andere Chlamydien auch kann Simkania negevensis mit Hilfe der Zellkultur angezüchtet werden. Als erfolgreicher ist allerdings der Nachweis spezifischer DNA mit Hilfe der PCR einzuschätzen. Laboratorien, die sich aus wissenschaftlichen Gründen mit diesem Bakterium befassen, verfügen auch über entsprechende PCR-Protokolle. Antikörper gegen Simkania negevensis lassen sich mit Hilfe der indirekten Immunfluoreszenzreaktion nachweisen.

Therapie

Wie bei anderen Chlamydien-Infektionen auch gilt als Mittel der Wahl eine Therapie mit Tetrazyklinen (Doxycyclin) über einen Zeitraum von 10–21 Tagen. Alternativ kann eine Therapie mit Makroliden wie Erythromycin und Azithromycin sowie mit neueren Chinolonen erwogen werden.

Präventiv- und Bekämpfungsmaßnahmen

1. Präventive Maßnahmen

Bislang unbekannt.

2. Maßnahmen für Patienten und Kontaktpersonen

Bei unklaren respiratorischen Infektionen sollte insbesondere im Kindesalter auch eine Infektion durch Simkania negevensis in Betracht gezogen werden. Besondere Empfehlungen für Kontaktpersonen gibt es nicht.

3. Maßnahmen bei Ausbrüchen

Bislang nicht definiert.

Gesetzliche Grundlage

Meldepflicht gemäß IfSG

Dem Gesundheitsamt wird gemäß § 7 Abs. 1 IfSG der direkte oder indirekte Nachweis von Chlamydia psittaci, soweit er auf eine akute Infektion hinweist, namentlich gemeldet.

Die Meldungen müssen dem Gesundheitsamt spätestens 24 Stunden nach erlangter Kenntnis vorliegen.

In § 8 IfSG werden die zur Meldung verpflichteten Personen benannt (https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__8.html). In § 9 IfSG ist festgelegt, welche Angaben die namentliche Meldung an das Gesundheitsamt enthalten darf (https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__9.html).

Hinweis

In Deutschland besteht keine krankheits- oder erregerspezifische Meldepflicht gemäß IfSG für Chlamydia pneumoniae und Simkania negevensis.

Übermittlung

Das Gesundheitsamt übermittelt gemäß § 11 Abs. 1 IfSG an die zuständige Landesbehörde nur Erkrankungs- oder Todesfälle und Erregernachweise, die der Falldefinition gemäß § 11 Abs. 2 IfSG entsprechen.

Die vom RKI erstellten Falldefinitionen sind auf den Internetseiten des RKI unter www.rki.de/falldefinitionen veröffentlicht.

Weitergehende Mitteilungspflichten

Es bestehen ergänzende Verordnungen in Sachsen.

Beratung und Spezialdiagnostik

Das Robert Koch-Institut führt keine individuelle medizinische Beratung zu Klinik, Therapie oder Impfungen durch. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ärzte oder Kliniken in Ihrer Nähe, bei denen möglichst eine Spezialisierung für Infektionskrankheiten besteht.

Bezüglich Fragen zu Infektionsschutz und -prävention, kontaktieren Sie bitte Ihr zuständiges Gesundheitsamt (https://tools.rki.de/plztool/).

Beratung zur Spezialdiagnostik

Konsiliarlaboratorium für Chlamydien

Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena

Erlanger Allee 101, 07747 Jena

Ansprechpartner: Prof. Dr. Bettina Löffler, Dr. Michael Baier

Tel.: 03641 9393 500

Fax: 03641 9393 502

E-Mail: michael.baier@med.uni-jena.de

Ausgewählte Informationsquellen

- Heymann MD (ed.): Control of Communicable Diseases Manual. American Public Health Association, Washington, 2008, S. 491–494

- Harrison innere Medizin: Anthony S. Fauci (ed.) et al. (Hrsg. 17. dt. Ausg. W. E. Berdel). McGraw-Hill, London, Frankfurt a. M., 2009, S. 1332–1341

- L‘age-Stehr J (ed.): Chlamydia pneumoniae and chronic diseases: proceedings of state-of-the-art workshop held at the Robert Koch-Institut Berlin on 19 and 20 March 1999. – Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Singapur, Tokyo; 2000

- RKI: Chlamydia-psittaci-Infektionen/Ornithose ausgehend von einer Geflügelschlachterei. Epid Bull 1998; 29:208–209

- RKI: Ornithose-Erkrankungen im Zusammenhang mit Jungenten-Handel. Epid Bull 1998; 38:267–270

- RKI: Ist Arteriosklerose eine Infektionskrankheit durch Chlamydia pneumoniae? Epid Bull 1997; 8:51–53

- RKI: Infektionen durch Chlamydien. Epid Bull 1997; 18:121–122

- Kumar S et al.: Infection with Simkania negevensis in Brooklyn, New York. Pediatr Infect Dis J 2005; 11:989–992

- Harkinezhad T, Geens T, Vanrompay D: Chlamydophila psittaci infections in birds: A review with emphasis on zoonotic consequences. Vet Microbiol 2008; 135(1–2):68–77

- Watson C, Alp NJ: Role of Chlamydia pneumoniae in atherosclerosis. Clin Sci (Lond) 2008; 114(8):509–531

- Kumar S, Hammerschlag MR: Acute respiratory infection due to Chlamydia pneumoniae: current status of diagnostic methods. Clin Infect Dis 2007; 44(4):568–576

- Dowell SF and the C. pneumoniae Workshop Participants: Standardizing Chlamydia pneumoniae assays: recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention (USA) and the Laboratory Centre for Disease Control (Canada). Clin Infect Dis 2001; 33(4):492–503

- Epidemiologie, Diagnostik, antimikrobielle Therapie und Management von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbenen tiefen Atemwegsinfektionen (akute Bronchitis, akute Exazerbation einer chronischen Bron chitis, Influenza und andere respiratorische Virusinfektionen) sowie ambulant erworbener Pneumonie (S3-Leitlinie). Chemotherapie Journal 2005; 14 (4):97–155

Redaktion der Reihe "RKI-Ratgeber"

Hinweise zur Reihe "RKI-Ratgeber" richten Sie bitte an das Robert Koch-Institut, Abteilung für Infektionsepidemiologie (Kontaktformular) oder an die Redaktion des Epidemiologischen Bulletins (Kontaktformular).

nach oben