Das RKI als nationales Public-Health-Institut

Übersichtsartikel aus dem Jubiläumsbuch 125 Jahre Robert Koch-Institut (2016)

Was ist Public Health?

Es gibt verschiedene Definitionen für Public Health. Die am häufigsten verwendete stammt von Acheson und wurde von der WHO übernommen: "Public Health ist die Wissenschaft und die Praxis der Verhinderung von Krankheiten, Verlängerung des Lebens und Förderung der Gesundheit durch organisierte Anstrengungen der Gesellschaft" (Acheson 1988, WHO 2011). Zentrale Elemente sind der Doppelcharakter von Public Health als Wissenschaft und Praxis sowie das Ziel der Bevölkerungsgesundheit.

Andere Definitionen enthalten zusätzliche Gesichtspunkte. So ergänzen Gerlinger et al. (2012) die Definition von Acheson um den Aspekt der Ressourcen, deren effizienten Einsatz und gerechte Verteilung1. Franzkowiak (2015) hebt die Vielfalt der Handlungsfelder und Akteure hervor2. Das Institute of Medicine (1988) sieht Public Health als "Wahrnehmung des Interesses der Gesellschaft an der Schaffung von Bedingungen, in denen Menschen gesund leben können" und nennt damit eine wesentliche Motivation für die Bemühungen um Public Health, während Beaglehole et al. (2004) den Aspekt der Nachhaltigkeit aufnehmen3.

Aus den Definitionen ergeben sich drei wesentliche Charakteristika von Public Health:

- Anwendungsbezug: Public Health ist Theorie und Praxis. Wissenschaftliche Erkenntnisse und ihre Anwendung sind immer miteinander verbunden. Damit spielen auch Fragen der Angemessenheit von Maßnahmen sowie ihrer Folgen für die Gesellschaft eine wichtige Rolle.

- Bevölkerungsbezug: Im Gegensatz zur Individualmedizin bezieht sich Public Health auf die Gesundheit der Bevölkerung. Damit einher geht auch ein System-, Politik- bzw. Organisationsbezug. Public Health ist eine Gemeinschaftsaufgabe und liegt in der Verantwortung der Gesellschaft.

- Multi- bzw. Interdisziplinarität: Der umfassende Ansatz von Public Health führt dazu, dass eine Vielzahl von Einzeldisziplinen beteiligt sind und eine Vielfalt von Methoden genutzt werden. Zu den für Public Health wichtigen Disziplinen gehören u.a. Epidemiologie, Gesundheitspolitik, Medizin, Naturwissenschaften, Gesundheitssystem- und Versorgungsforschung, Gesundheitsökonomie, Gesundheitspsychologie, Gesundheitskommunikation, Gesundheits- und Medizinsoziologie, Sozialmedizin, Prävention und Gesundheitsförderung sowie Public Health Ethik (Gerlinger 2012, Egger und Razum 2015, Leopoldina 2015).

[1] "Public Health ist […] die Wissenschaft und Praxis zur Vermeidung von Krankheiten, zur Verlängerung des Lebens und zur Förderung von physischer und psychischer Gesundheit unter Berücksichtigung einer gerechten Verteilung und einer effizienten Nutzung der vorhandenen Ressourcen."

[2] "Public Health umfasst die Gesamtheit aller sozialen, politischen und organisatorischen Anstrengungen, die auf die Verbesserung der gesundheitlichen Lage, Verminderung von Erkrankungs- und Sterbewahrscheinlichkeiten sowie Steigerung der Lebenserwartung von Gruppen oder ganzen Bevölkerungen zielen. Zu Public Health zählen alle organisierten, multidisziplinären und multiprofessionellen Ansätze in der Krankheitsprävention, Gesundheitsförderung, Krankheitsbekämpfung, Krankheitsbewältigung, Rehabilitation und Pflege."

[3] "Kollektives Handeln für nachhaltige bevölkerungsweite Verbesserung der Gesundheit."

nach oben

Ziele, Aufgaben und Handlungsfelder von Public Health

Ziele von Public Health sind gemäß WHO-Definition die Verhinderung von Krankheiten, die Verlängerung des Lebens und die Förderung der Gesundheit (WHO 2011). Mit den Essential Public Health Operations (EPHO) formulierte das WHO-Regionalkomitee für Europa zentrale Aufgaben im Bereich der öffentlichen Gesundheit (EPHO 1-5) sowie übergeordnete Themen (EPHO 6-10), welche die Erbringung dieser Aufgaben ermöglichen (WHO 2012, WHO 2015):

- Surveillance von Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung,

- Beobachtung von Gesundheitsgefahren und gesundheitlichen Notlagen und Gegenmaßnahmen,

- Gesundheitsschutzmaßnahmen (u.a. in den Bereichen Umwelt-, Arbeits- und Nahrungsmittelsicherheit),

- Gesundheitsförderung, einschließlich Maßnahmen in Bezug auf soziale Determinanten und gesundheitliche Maßnahmen,

- Krankheitsprävention, einschließlich Früherkennung,

- Gewährleistung von Politikgestaltung und Steuerung (Governance) für mehr Gesundheit und Wohlbefinden,

- Gewährleistung einer ausreichenden Zahl von fachkundigem Personal im Bereich der öffentlichen Gesundheit,

- Gewährleistung von nachhaltigen Organisationsstrukturen und Finanzierung,

- Überzeugungsarbeit, Kommunikation und soziale Mobilisation für die Gesundheit,

- Förderung der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit zwecks Anwendung in Politik und Praxis.

Die Essential Public Health Operations sind Teil des Europäischen Aktionsplans zur Stärkung der Kapazitäten und Angebote im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

nach oben

Historische Entwicklung und neue Herausforderungen

Frühformen einer öffentlichen Gesundheitsversorgung bestanden bereits in den Städten Oberitaliens Ende des 13./Anfang des 14. Jahrhunderts und breiteten sich von dort auch in deutsche Handelsstädte aus4. Als weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung von Public Health gilt die "medizinische Polizey" in den entstehenden Territorialstaaten: Gesundheitssicherung im Sinne von staatlicher Surveillance und Gesundheitsverwaltung. Während des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten modernen Gesundheitswissenschaften. Für Deutschland sind in diesem Zusammenhang die "soziale Medizin" (Salomon Neumann und Rudolf Virchow), die experimentelle Hygiene (Max von Pettenkofer) und schließlich die Bakteriologie Robert Kochs zu nennen, die einen Paradigmenwechsel in der Medizin bedeuteten. Etwa ab 1900 entwickelte sich die Sozialhygiene, die die Häufung von Krankheiten in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und deren Lebensverhältnisse in den Blick nahm.

Die Zeit des Nationalsozialismus bedeutete eine Pervertierung der Bemühungen um die "Volksgesundheit": die Umsetzung der Vorstellungen der Rassenhygiene mit Maßnahmen bis hin zu Zwangssterilisierungen und Euthanasie. Danach war eine Anknüpfung an die Tradition von Sozialmedizin und Sozialhygiene nicht mehr möglich (Hirschberg und Strech 2010). Erst in den 1980er Jahren kam es zu einer Wiederbelebung von Public Health in Deutschland und einem Aufholen des Rückstands im internationalen Vergleich (Gerlinger et al. 2012).

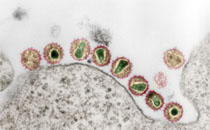

Public Health entwickelte sich somit entlang der Bedingungen für Gesundheit und Krankheit (z.B. städtisches Wohnen, Seuchengefahr, Industriearbeit) sowie der jeweils herrschenden Gesellschafts- und Politikvorstellungen (Labisch und Woelk 2006, Schwartz 2006). Gegenwärtig bilden Globalisierung und Klimawandel, soziale Ungleichheit, die demografische Entwicklung und die Änderungen im Krankheitsspektrum den Handlungsrahmen für Public Health. Dies zeigt sich in Herausforderungen wie "neuen" (z.B. MERS und Ebola), aber auch "zurückkehrenden" Infektionskrankheiten (beispielsweise HIV, Malaria und Tuberkulose) sowie zunehmenden Resistenzentwicklungen. Von den nichtübertragbaren Krankheiten sind vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und psychische Erkrankungen von Bedeutung. Auch bedürfen bestimmte Bevölkerungsgruppen wie beispielsweise ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete besonderer Aufmerksamkeit.

Veränderungen in den Rahmenbedingungen für Gesundheit und Krankheit bedeuten auch, dass Methoden und Strategien überprüft, angepasst und neu erdacht werden müssen. Auch die technischen Möglichkeiten wachsen, was wiederum neue Herausforderungen mit sich bringt, wie am Beispiel "Big Data" zu sehen ist. Um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können, ist eine Vernetzung und Zusammenarbeit der Public-Health-Akteure und -Institutionen notwendig, auch über nationale Grenzen hinaus.

[4] Darstellung nach Labisch und Woelk (2006)

nach oben

Aufgaben des Robert Koch-Instituts als nationales Public-Health-Institut

Die Aufgaben des Robert Koch-Instituts als nationales Public-Health-Institut ergeben sich in Anknüpfung an die von der WHO definierten Essential Public Health Operations und die "alten" und "neuen" Handlungsfelder von Public Health. Sie lassen sich ordnen anhand des Leitbilds „Erkennen – Bewerten – Handeln“.

So steht am Anfang das frühzeitige Erkennen gesundheitsrelevanter Entwicklungen und Probleme durch Erhebung von Daten zum Auftreten von Infektions- und nichtübertragbaren Krankheiten, zum Erkennen von Krisensituationen, zum Gesundheitszustand der Bevölkerung, zu Umweltrisiken für die Gesundheit sowie zur soziodemografischen Entwicklung.

Durch unabhängiges Bewerten von Entwicklungen und Trends werden gesundheitliche Gefahrenlagen und prioritäre Gesundheitsprobleme identifiziert und geeignete Präventionsstrategien entwickelt. In diesem Zusammenhang sind auch das Erstellen von Prognosen und die Abschätzung von Krankheitslast in der Bevölkerung sowie die Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen und Präventionsstrategien relevant.

Handeln erfolgt auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und Bewertungen. Dazu gehört die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Bund und Länder, sowohl für Präventions- und Interventionsmaßnahmen als auch für Aktions- und Alarmpläne zum Krisenmanagement. Darüber hinaus werden die Ergebnisse für die Gesundheitsberichterstattung sowie zur Information und Beratung von Politik und Öffentlichkeit genutzt.

Im Programm "RKI 2010", dessen Ziel es war, das Robert Koch-Institut als leistungsfähiges modernes Public-Health-Institut für Deutschland auszubauen, wurden 2008 folgende konkrete, darunter auch neue Aufgaben des RKI benannt:

- Bekämpfung von Infektionskrankheiten: saisonale Influenza, Zoonosen, HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten, vernachlässigte Krankheitserreger; Antibiotika-Resistenzen; Impfungen.

- Bewältigung neuer biologischer Gefahrenlagen: SARS, Influenza-Pandemie, Bioterrorismus, Krisenmanagement; Aufbau des Hochsicherheitslabors.

- Bekämpfung nicht übertragbarer Krankheiten: Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes; Gesundheitsmonitoring; zunehmende Lebenserwartung, Umwelt und Gesundheit, Genetik und Public Health.

- Vernetzung der Aufgabenfelder: Stärkung der Forschungsaktivitäten, Qualifizierung von Fachkräften, nationale und internationale Kooperation, Beratung, Information und Risikokommunikation.

Somit ergibt sich mit Forschen, Überwachen, Informieren, Beraten, Koordinieren, Ausbilden, Empfehlen ein umfassendes Tätigkeitsspektrum.

nach oben

Ausblick

Als anwendungsbezogene, für die Gesellschaft tätige Wissenschaft muss Public Health sich fortlaufend mit aktuellen Entwicklungen auseinandersetzen, relevante Themen benennen und Konzepte und Strategien entwickeln. Das Robert Koch-Institut als nationales Public-Health-Institut hat im Laufe seiner nun 125-jährigen Geschichte immer neue Aufgaben übernommen und damit wesentlich zur Gesunderhaltung der Bevölkerung beigetragen. Dies wird auch in Zukunft so bleiben. So wird sich das Robert Koch-Institut beispielsweise verstärkt um die Gesundheit von Geflüchteten kümmern, eine Diabetes-Surveillance einrichten und die molekulare Surveillance von Infektionskrankheiten weiter ausbauen. Über die im vorhergehenden Abschnitt genannten Aufgaben hinaus stehen Internationalisierung, One Health und Big Data auf der Agenda. Damit bleibt das Robert Koch-Institut ein unabhängiger, verlässlicher, leistungsfähiger Akteur im Dienst der Verbesserung der Gesundheit in Deutschland und international.