Darminfektionen mit einzelligen Parasiten

Stand: 17.02.2022

Einleitung

Darminfektionen mit einzelligen Parasiten (parasitische Protozoen) sind weltweit verbreitet und können je nach Infektionserreger und Immunstatus der betroffenen Personen zu ernsthaften Krankheitsverläufen führen. Auch in ressourcenreichen Ländern stellen Infektionen mit parasitischen Protozoen, u.a. wegen zunehmenden Resistenzentwicklungen gegen Standardtherapien, ein ernstzunehmendes Problem dar. Die Darminfektionen werden hauptsächlich durch kontaminierte Lebensmittel oder kontaminiertes Wasser übertragen, wobei meist infektiöse Dauerstadien der Parasiten (Cysten) aufgenommen werden. Bei darmassoziierten parasitischen Protozoen handelt sich um viele verschiedene Erregergruppen (z.B. Giardia duodenalis, Cryptosporidium spp., Entamoeba spp.), die in Deutschland für den größten Teil der meldepflichtigen Parasitosen verantwortlich sind.

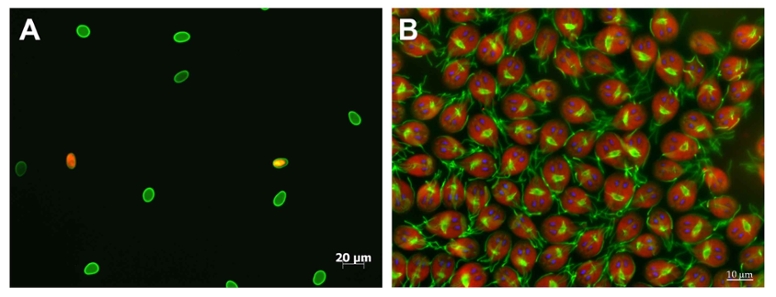

(A) Aufnahme von G. duodenalis-Cysten (Patientenisolat), grün: Cystenwand, rot: Nukleinsäuren. (B) Immunfluoreszenzaufnahme von G. duodenalis-Trophozoiten (WB-C6), grün: alpha-Tubulin, rot: Zellkörper, blau: Zellkerne.

Die häufigste meldepflichtige Darmparasitose, die Giardiasis, wird durch eine Infektion mit Giardia duodenalis (syn. G. intestinalis, G. lamblia) verursacht. Diese begeißelten Einzeller gehören taxonomisch zu den Diplomonaden. Die krankheitsassoziierten Wachstumsstadien (Trophozoiten) besiedeln das Epithel des vorderen Dünndarms und können Durchfallerkrankungen mit unterschiedlichen Symptomen verursachen. Die Erkrankung verläuft häufig mild und selbstlimitierend, kann aber auch einen schweren chronischen Verlauf nehmen. Für die Pathogenese sind sowohl Wirtsfaktoren, wie Immunstatus, Alter oder Ernährungsstatus, als auch Virulenzfaktoren des Parasiten verantwortlich. Letztere sind jedoch bisher nur unzureichend verstanden. G. duodenalis umfasst mindestens 8 verschiedene genotypisch unterscheidbare Gruppen (Assemblagen A-H) und wird auch als 'Spezieskomplex' bezeichnet, da nicht klar ist, ob alle Erregergruppen zu einer einzigen Spezies zusammengefasst werden können. Die human-pathogenen Assemblage Typen A und B weisen das breiteste Wirtsspektrum auf und finden sich neben dem Menschen bei zahlreichen Haus- und Wildtieren. Ob und in welchem Ausmaß sie deshalb als potentiell zoonotisch eingestuft werden sollten ist unklar.

Die beschriebenen Projekte zielen darauf ab, Virulenz- und Pathogenitätsmechanismen bei Darmparasitosen besser zu verstehen bzw. dafür verantwortliche Faktoren zu identifizieren, um die gegenwärtigen diagnostischen und therapeutischen Strategien sowie Ansätze für epidemiologische Studien zur Frage "Zoonose ja oder nein?" weiter zu entwickeln.

Funktionelle Epidemiologie von Giardia duodenalis-Infektionen

Projektleiter: Anton Aebischer und Christian Klotz

In diesem Projekt wird eine Giardia duodenalis Daten- und Biobank mit klinischen und Umweltisolaten aufgebaut. Epidemiologische Daten und bei klinischen Infektionen entsprechend relevante Fallinformationen werden gesammelt und die Parasiten isoliert, möglichst kultiviert und zentral asserviert. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern an Human- und Tiermedizinischen Einrichtungen. Giardiaisolate dieser Biobank werden molekular aufgrund bekannter Markerloci und neuer, möglicherweise virulenzassoziierter Gene klassifiziert. Weiter werden funktionelle Tests für potentielle Virulenzfaktoren entwickelt, um mögliche Korrelationen zwischen Sequenz- und Funktionstypen mit den epidemiologischen Daten erforschen zu können. Schlussendlich soll das diagnostische Potential solcher Korrelationen evaluiert werden, um zu klären, ob Giardiasis in Deutschland eine Zoonose ist. Die Biobank soll einen Beitrag zur Infrastruktur der Zoonosenforschung in Deutschland leisten und für weitere Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit Giardiasis auch von interessierten Dritten genutzt werden können.

Anwendung von In-vitro-Modellen zur Untersuchung von Erreger-Wirt-Beziehungen gastrointestinaler Protozoen-Infektionen

Projektleiter: Christian Klotz und Anton Aebischer

Bei dem Projekt stehen Untersuchungen im Vordergrund, die sich mit den molekularen, immunologischen und zellbiologischen Mechanismen der Erreger-Wirts-Interaktionen befassen. Das Ziel ist es Mechanismen zu charakterisieren, die für die Virulenz und Pathogenität von in Deutschland vorkommenden darmparasitären Protozoen essentiell sind, um neue Bekämpfungs- bzw. Präventionsansätze aufzuzeigen.

Für die meisten Darmparasiten gibt es keine geeigneten Zellkultursysteme außerhalb des Wirtes, um die Parasiten selbst oder Erreger-Wirts-Interaktionen adäquat zu beleuchten. Dies gilt insbesondere für krankheitsassoziierte Feldisolate oder neuartige Erreger für die noch keine hinreichenden Modelle entwickelt wurden. Um dem entgegenzuwirken beschäftigt sich die Arbeitsgruppe mit der Etablierung von neuartigen stammzellbasierten Darmkulturmodellen zur Untersuchung dieser intestinalen Infektionskrankheiten und folgenden Themenkomplexen mit dem primären Fokus auf G. duodenalis-Infektionen:

- Wechselwirkung von G. duodenalis mit Wirtszellen, insbesondere intestinaler Epithelzellen und Zellen des angeborenen Immunsystems.

- Wirkmechanismen potenzieller Virulenzfaktoren von G. duodenalis.

- Immunmodulationsmechanismen von G. duodenalis.

- Anwendung stammzellbasierter Zellkulturmodelle für die Untersuchung gastrointestinaler Infektionen.