Wie hoch ist die Übertragungswahrscheinlichkeit von HIV bei verschiedenen Sexualpraktiken?

Zur Frage der Infektionswahrscheinlichkeit bei bestimmten Risikokontakten liegen Daten unterschiedlicher Qualität vor. Am schwierigsten einzuschätzen, obgleich am häufigsten, ist das Übertragungsrisiko bei sexueller Exposition. Extrapolationen von Infektionswahrscheinlichkeiten, die in Langzeitstudien bei diskordanten Paaren oder in Seroinzidenzstudien in den USA erhoben werden, können nicht ohne weiteres verallgemeinert oder auf deutsche Verhältnisse übertragen werden. Bei der Abschätzung von Infektionsrisiken muss mit hoher inter- und intraindividueller Heterogenität von Infektionswahrscheinlichkeiten/Kontakt gerechnet werden, da die Infektiosität HIV-positiver Personen durch Faktoren wie begleitende virale und bakterielle STDs, aber vermutlich auch durch antiretrovirale Therapien verändert werden und auch die Suszeptibilität des exponierten Partners eine erhebliche Bandbreite aufweisen kann. Unterschiede bei den Faktoren, die die Übertragungswahrscheinlichkeit beeinflussen, spielen für die Dynamik der HIV-Epidemie eine größere Rolle als Unterschiede im Sexualverhalten.

Orale Übertragung von HIV

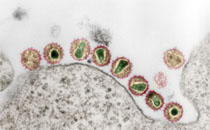

Die Übertragung von HIV durch orale Aufnahme virushaltiger Körperflüssigkeiten (Muttermilch, Samenflüssigkeit) ist möglich, während ansonsten orale Kontakte (Küssen, Beißen, Zahnbehandlungen) oder Aerosole (Husten) kein erkennbares Übertragungsrisiko darstellen. Dieses Phänomen wird auf virusinaktivierende Eigenschaften des Speichels, insbesondere seine Hypotonizität zurückgeführt.

Die Hypotonizität ist besonders effektiv bei der Verhinderung einer zellgebundenen Virusübertragung (10.000-fache Hemmung infizierter Zellen in vitro) und zeigt nur wenig Effekte auf zellfreies Virus (3-5-fache Hemmung in vitro). Der hypotone Speichel, der zur Lyse von Zellen führt, kann jedoch durch isotone Flüssigkeiten wie Muttermilch und Samenflüssigkeit weitgehend neutralisiert werden. Dazu sind bereits relativ kleine Flüssigkeitsmengen (ca. 0,5 ml oder mehr) ausreichend. Auch eine Blutung in den Mund, bei der entsprechende Mengen Blut dem Speichel beigemischt werden, könnte so die übertragungshemmenden Eigenschaften des Speichels neutralisieren. Bei einer diffusen Blutung in den Mund dürfte jedoch die hemmende Wirkung von Speichel auf Grund der besseren Durchmischung von Blut und Speichel größer sein als bei der oralen Aufnahme von Sperma oder Muttermilch.

Durch die Spülung mit hypotonem Speichel unterscheiden sich die oralen Schleimhäute deutlich von den genitalen Schleimhäuten und der Rektumschleimhaut. Dass orale Kontakte epidemiologisch eine so geringe Rolle für die Ausbreitung von HIV spielen ist damit ein indirekter Hinweis auf eine grössere Bedeutung der zellgebundenen Virusübertragung verglichen mit der Übertragung durch zellfreies Virus. Für die Prävention ist wichtig, dass der Schutz durch die Hypotonizität des Speichels durch Aufnahme virushaltiger isotoner Flüssigkeiten ausgehebelt werden kann.

Baron S, Poast J, Richardson CJ, Nguyen D, Cloyd M (2000): Oral transmission of human immunodeficiency virus by infected seminal fluid and milk: a novel mechanism. JID 181: 498-504

Weitere Informationen

Risiken und Wege der HIV-Übertragung (Bundesgesundheitsblatt 43/2000)

Zunahme von sexuellem Risikoverhalten und sexuell übertragbaren Infektionen bei homosexuellen Männern (Bundesgesundheitsblatt 45/2002)